古典学的“非学科”性质

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

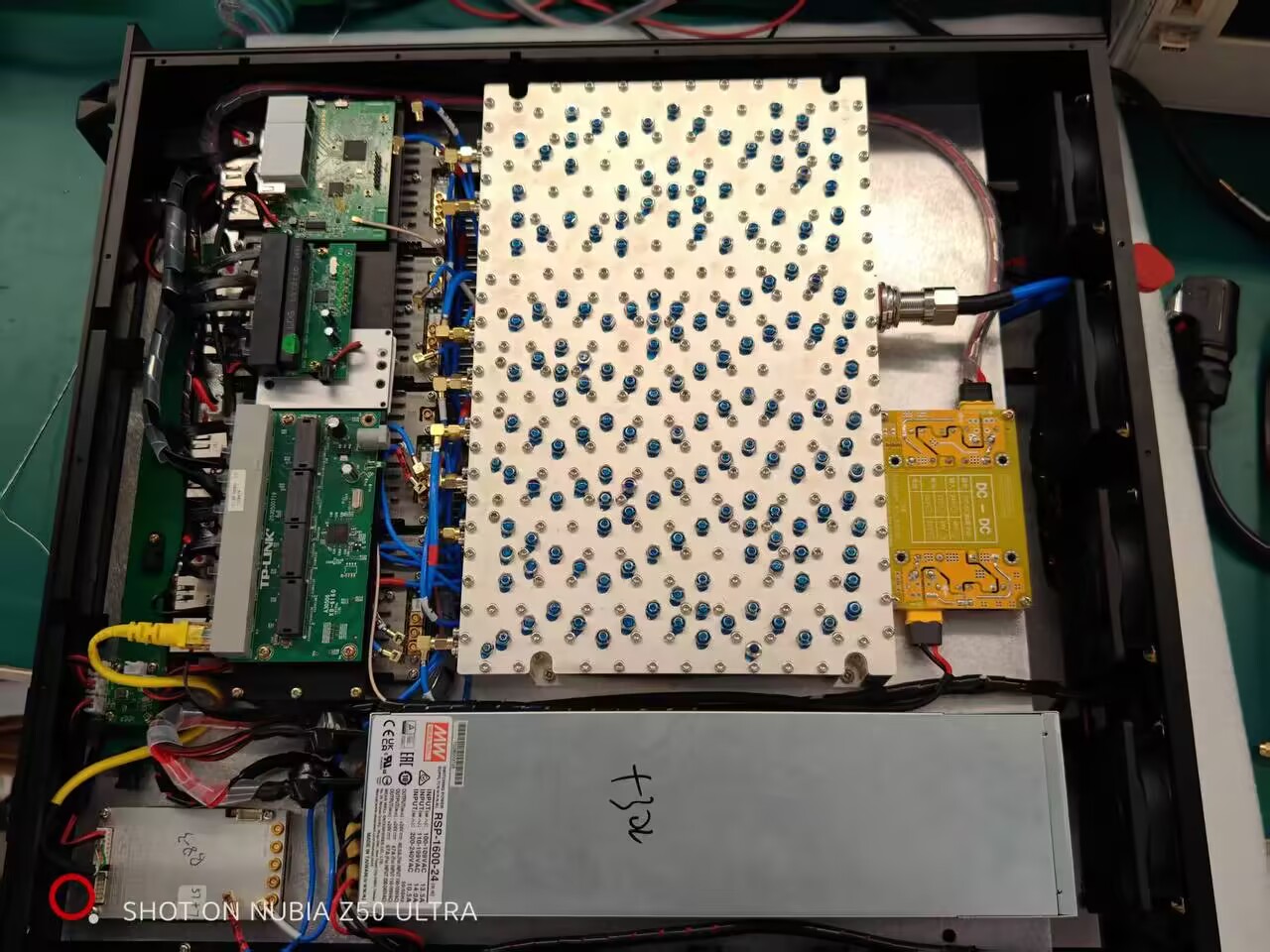

独家功能 ; 多设备支持. 支持超过10种2G,3G,4G,5G设备协议 ;

识别手机. 捕获并识别手机型号和厂商 ;

远程控制. 支持远程下发文案 ; 设备健康状态. 自动检测设备健康状态 ;

KKCSMS助力你的推廣. 簡訊實时落地,終身免費,不限條數,不攔截,不限制文案,任意外顯任意內容. Telegram頻道 Telegram客服. 独家功能. 我们在不断的更新,推出更强大的伪基站短信广告群发机器。KKCSMS基站管理系统. KKCSMS-V10.7.1.5. 多协议基站管理 基站健康实时查看 7万+移动设备识别 全球远程同步文案 9国语言支持 自动添加设备!

古典学是一门亟待建设的学科,我们需要从古典语言、古典文本、政治史和思想史等各个层面思考学科建设和课程建设。但是,我们在着手建设之前,有必要留意古典学身上强烈的超越学科的“非学科”特征。古典学作为一种现代意义上的学科,是现代的事情,但就古典学的实质内涵而言,它既古且新。所谓古,是因为古典学意味着一个文明的奠基性开端,其后只有一直绵延不绝,这一文明方能“斯文不丧”。所谓新,是因为奠基性的古典若不能因时损益,难免陷于故步自封乃至于面对文明危机时手足无措。文明的形成虽然经历了漫长的历史,但就其自然而言,必有其根本与源头,也总要经过艰苦卓绝的物质实践和思想努力,才能呈现出“文明”的面貌。只有当一个文明依据自己的历史与思想并超越具体自我——作为个体的自我与作为现实政治体——的局限,开始深切地理解、解释作为整体的世界,并将这种实践和思考传之后世,塑造出一种可以不停返回其开端而返本开新的传统,这个文明才可以称之为具有古典传统的文明。文明奠立的开端时期所形成的基本观念和思考方式,对后来的历史产生了决定性影响,其内核就凝结于被确立为经典的典籍。这种源初的奠基,包括精神德性、思想品格和智性深度的奠基,也是古典自身的确立。

但是,近代以来,中国的古典逐渐被遗忘。清季民国鼎革之际与之后,西方的学科与文教制度遂为民国所效仿,古典文教被切割多方而无所归依。唐文治先生编修《国文大义》《古人论文大义》等书,试图以“文章”(即唐文治所谓“国文”)存“人情风会之变更、历史掌故之记载、礼教法律之沿革”,因为,如果“今乃一切扫除之”,“纲维政治者,将何所措其手”“主持人心世道者,更将何所措其手”?唐文治预言了废除了根本典籍与文章之后可能的情形:“藉令文化日漓,修辞立诚之要义淘汰而糜遗,我国民之心思将日以粗,志气将日以浮,知识日以卑浅,气象日以萎苶。”唐文治所言,与我们今日所言的古典学并不完全等同,但是,借助他所经历的历史、借助他的眼光,我们能够清楚发现古典学的“非学科”特征。古典学若为文、史、哲和各种社会学科所割裂,或者依照惯有的学科建设思路建设一门看似全新却在理据与形式上与任何一门学科无异的新学科,那么,这种古典学的“心思”“志气”“知识”和“气象”都有可能限于狭窄。因此,当我们谈论古典学作为一种学科或者其学科建设时,首先应该明晰古典学的“非学科”性质。

哲学是这种“非学科”性质最近似的例子。在西方的思想传统上,哲学被视为一切知识和学科的前提和根本统摄,但是,在学科化日益发达和哲学及其理论日益普及化的今天,哲学早已成为一门学院内的学科,形而上学更是常常被逐出哲学这门学科之外,柏拉图的《理想国》曾经预言了这种情形:“哲学受到流放,遭受遗弃,无法完满。”按照尼采的说法,就是关注于琐碎的学者取代了哲人,成为西方现代精神的象征。古典学也有类似的危险。为了避免步上作为学科的哲学的后尘,在具体讨论古典学的学科建设之前,我们有必要关注古典学与哲学类似的完整视野。

所谓古典学的完整视野,首先是为了恢复被现代学科固化所遮蔽的视野。我们目前的学科设置几乎完全依凭于西方现代的学科体系,以文史哲和社会科学割裂了原本具有整体性的经典本身。以中国学人最熟悉的《论语》为例,无论探求《论语》中的哲学、文学还是历史考证,或是构建某种古代生活,都非《论语》编纂者的目的所在。宋儒所称“学者当以《论语》《孟子》为本,《论语》《孟子》既治,则六经可不治而明矣”,或者汉人以《论语》为通往六经之“传”的做法,背后的古典视野都是以人的最高可能(君子或圣人)和政治生活的最佳可能为统摄,朝向一种人与人、人与政治和自然之间更加完整的思想和政教体系。这种完整性首先要求我们对经典本身持有完整的理解,不以其片段章节为叶而不见泰山之全,更不能以后来者的思想偏见而无视经典作品自身的脉络与思想整体。

更重要的是,我们应该切入古代经典本身蕴含的思想世界的完整性。这种完整性不是一种呈现在某位古典思想家的某部著作中的知识体系,或者古典作品共同构建出一个秩序严密的思维之网,我们通过勤奋学习或者高深的思辨即可掌握。相反,这种完整性以人自身的不完整的本性为前提。从研究形态来说,柏拉图的对话常常会被形而上学、伦理学或者知识论的研究所分割。从我们今天的视野来看,柏拉图对话的动态性恰恰避免为某种现代学科所捕获。对话意味着苏格拉底的对话者和作为潜在对话者的读者,能够在每一篇细致的对话中通过其脉络进入柏拉图的整体哲学思考尝试,而非接受某种教条。以对话者自身的不完整参与柏拉图对话的完整,通过参与对话进程中的思考,从而指向某种完整的可能性。

由此出发,我们才能够理解古典教育所指向人的自然目的。无论中西古典,古典教育都是以完整的人格教育为目标。人内在的欠缺和不完整,是人的出发点和现实,但人最终要实现成为人的自然目的。人不是要被还原为某种动物,人性也不是要还原为恐惧、激情等动物性或准动物性。相反,古典教育的期待就是人实现人之为人的自然目的,一种“属人的卓越、属人的伟大”,“探索有关最重要、最高级、最普遍的事物的知识”和生活。

还有一个显而易见的事实是,并非所有古代作品都可以称之为古典。古典除了时间性的“古”的含义之外,更核心的是“典”:可训为“经”“常”或“法”,即只有最具有典范意义的作品才可谓之为典。六经、《庄子》或柏拉图对话和亚里士多德的著作之为古典,就因为其中的典范意义。我们作为后来者,很容易轻易接受这些古典作品的典范意义,将其中的内容视为一种教条或者某些规范性的知识加以接受。这就有可能导致一种思想上的怠惰和危险,将古典的确立及其前提视为不需要思考的事实加以接受。《周易·系辞下》:“易之兴也,其于中古乎,作易者,其有忧患乎。”孔子在面对春秋乱局时之所以删定六经,实出于其“忧患”。这种忧患不仅仅是对当时政治现状的忧患,更有对当时文明危机的深切忧虑。一方面,孔子以“不可得而闻之”的《易》与《春秋》为“性与天道”的自然与哲学根基,以重整智性及其界限,又以《诗》《书》《礼》《乐》为人心政治与教化之资,构建了完整的智性、人心与政教秩序。但另一方面,孔子之所制作,皆依古传经典而有增删,表面上看,孔子未有新作。中国古典中的保守性与革命性尽在于此。与之对比,同样面临希腊文明危机的柏拉图,虽然在《理想国》中提出删改荷马史诗,但终究写作了大量对话作品,而非增删荷马史诗或者之前的悲剧与史书。这也许是由于经过前苏格拉底自然哲人尤其是智术师的启蒙,柏拉图必须从言辞论证中重新为正义、灵魂和哲学等最根本的问题重新奠基,对话体写作或许是他能找到的最佳思考形式。当我们致力于古典学的研究时,就必然要思考孔子、柏拉图面对文明困境时如何制作了他们的古典,而非简单地将他们接受为古典。

(作者:娄林 单位:中国人民大学古典文明研究中心)

2025 Lte 4G SMS Broadcast Machine Parameters:

1. Vehicle mounted or portable SMS bomber

2. 700 letters per message

3. Maximum power 120W

4. The coverage radius can reach 8km

5. Up to 50000 SMS messages can be sent per hour

6. Use numbers or letters as the sender's name

7. Simultaneous long-distance and short-distance transmission

8. You only need to set the configuration once to use it without restriction.

上一篇:经史传统与古典研究

下一篇:中西古典德性与价值的共契

- 山东住房“以旧换新”的N种解法2025/08/20

- 山东省领导与“新时代民营企业家培养计划”培2025/08/20

- 做强科技成果转化的“0.8阶段”!青岛新增13家概2025/08/20

- 山东解除暴雨蓝色预警 全省强降雨范围明显减小2025/08/20

- 山东蒙阴:一张林票富了乡亲美了青山2025/08/20

- 热度持续攀升!山东上半年接待入境游客70.5万人2025/08/20

- 山东23条“硬杠杠”如何规范安全生产社会化服务2025/08/20

- 新兴产业“抢人”,求职者需怎样才能“搭上快2025/08/20

- 海信亮相第二届中非经贸博览会,彩超、智能交2021/10/03

- 英媒:科学家发明可溶解心脏起搏器2021/07/07

- 办税缴费服务举措再上新 专家:进一步助力民营2023/08/09

- 利元亨:智慧仓储系统的“储”之道2021/11/17

- 澳大利亚大堡礁项目有关议题将推迟审议2021/07/26

- 学校的第一本教科书:校园建筑不该只是“教育2021/12/03

- 共建高标准、高质量、高水平的中老命运共同体2023/06/17

- 西部数据以创新技术助推数据驱动,加速企业数2021/12/08