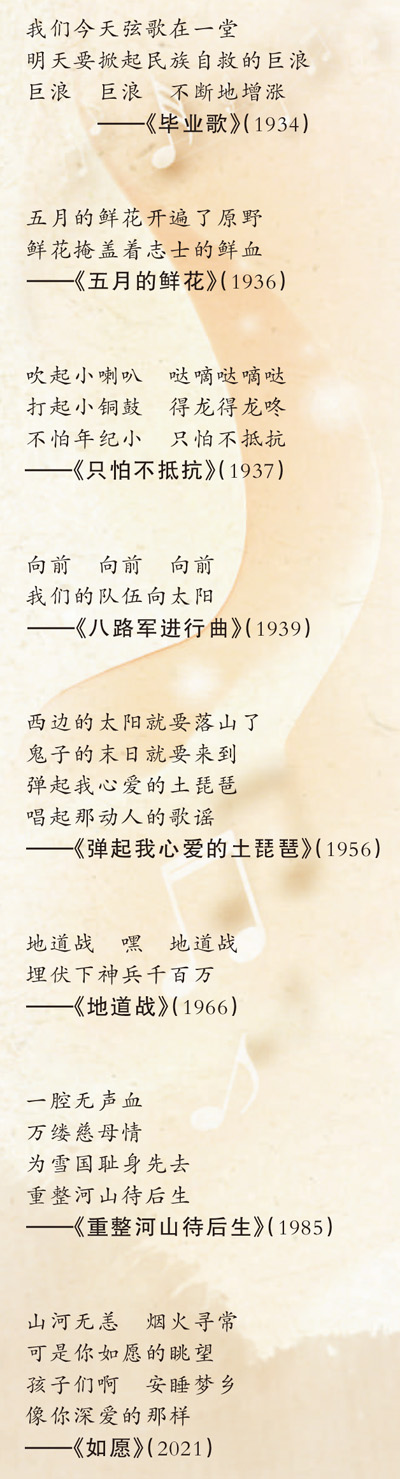

大地铭记·不朽的战歌

![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250901/1KC15203W420-12M0_lit.jpg)

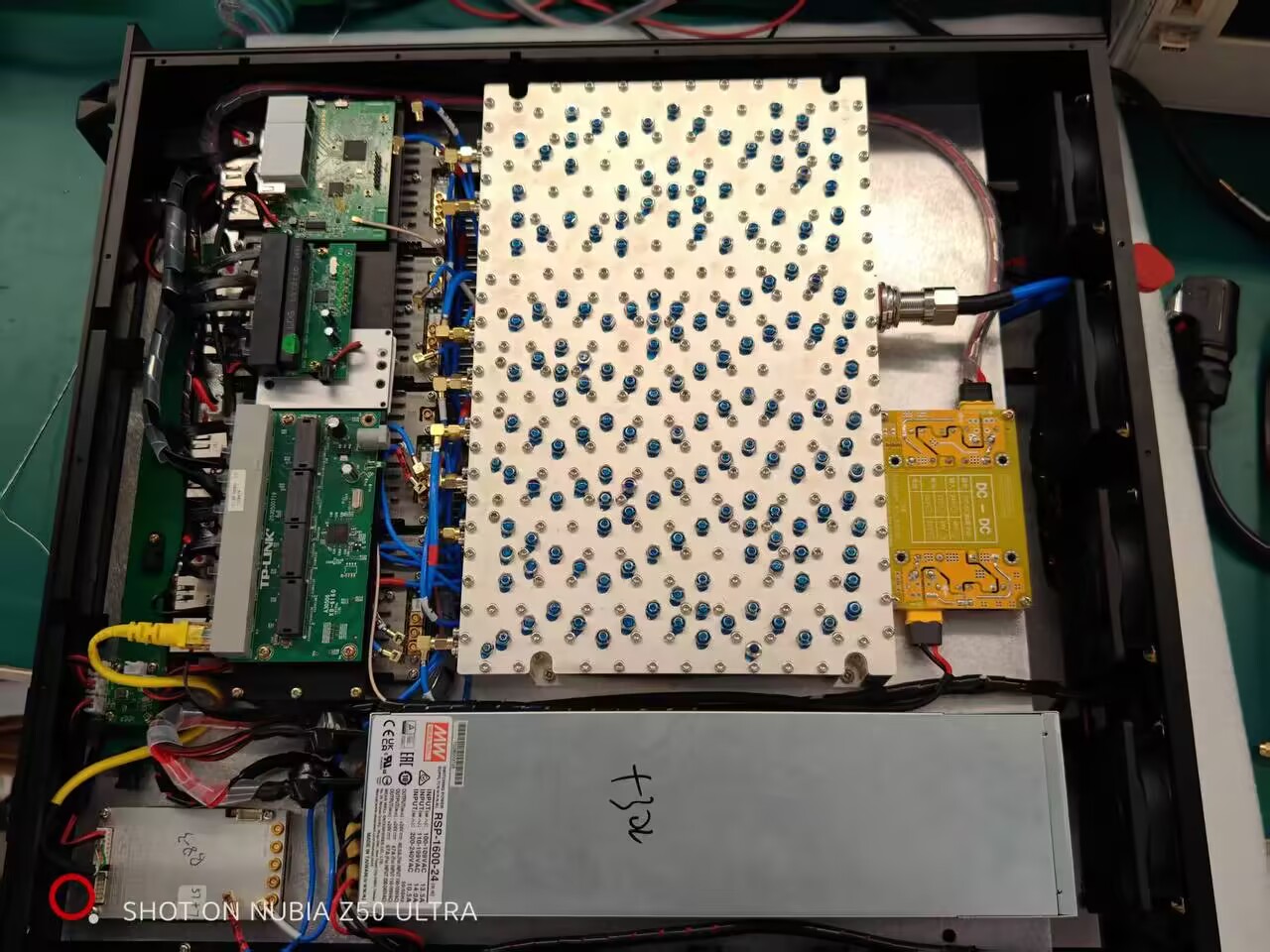

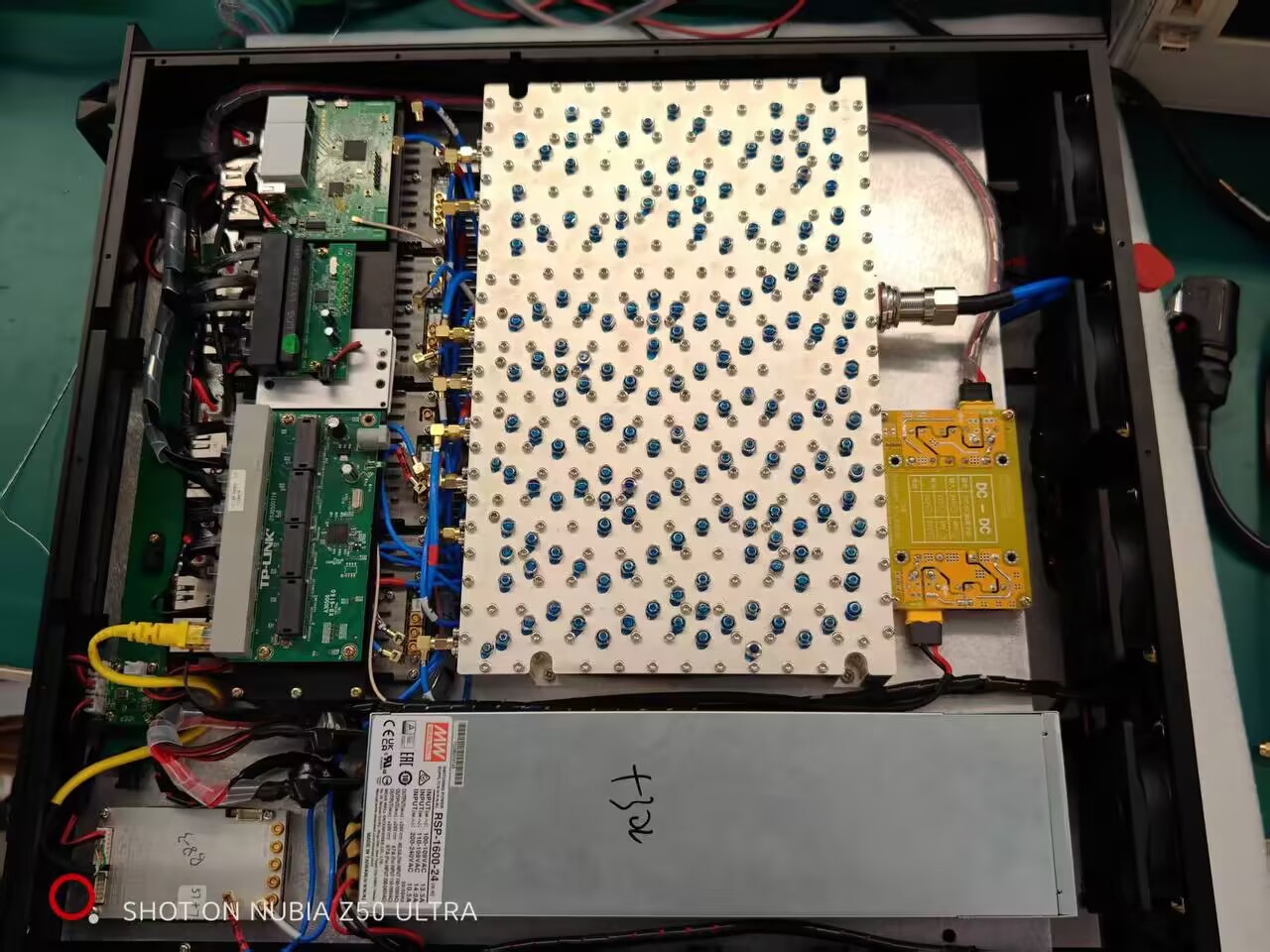

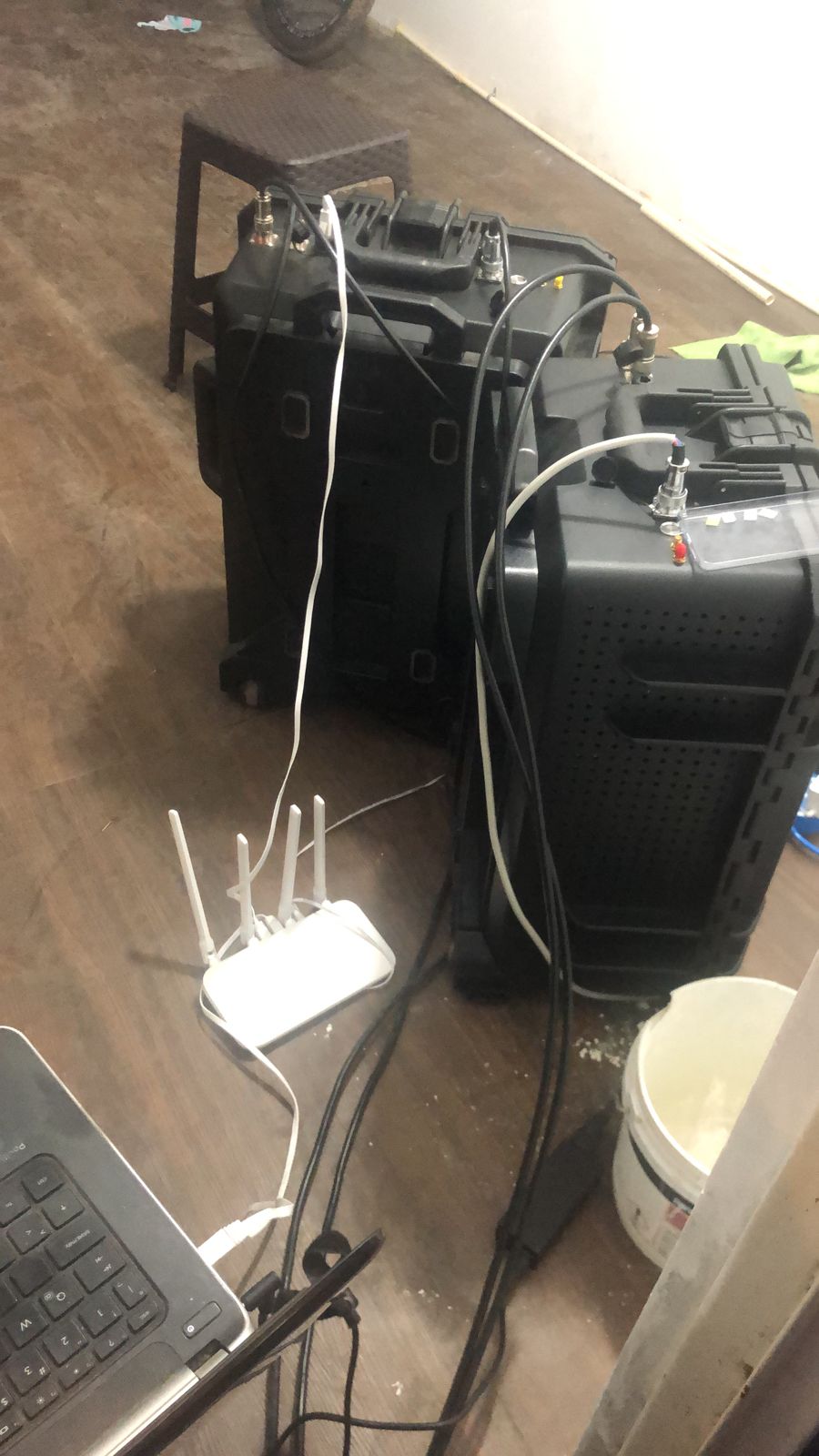

独家功能 ; 多设备支持. 支持超过10种2G,3G,4G,5G设备协议 ;

识别手机. 捕获并识别手机型号和厂商 ;

远程控制. 支持远程下发文案 ; 设备健康状态. 自动检测设备健康状态 ;

KKCSMS助力你的推廣. 簡訊實时落地,終身免費,不限條數,不攔截,不限制文案,任意外顯任意內容. Telegram頻道 Telegram客服. 独家功能. 我们在不断的更新,推出更强大的伪基站短信广告群发机器。KKCSMS基站管理系统. KKCSMS-V10.7.1.5. 多协议基站管理 基站健康实时查看 7万+移动设备识别 全球远程同步文案 9国语言支持 自动添加设备!

|

|

图为中共一大纪念馆瓷板壁画《中流砥柱》(局部),作者潘鲁生、赵芳廷、刘文健等。 |

|

|

中共一大纪念馆藏《游击队歌》手稿(局部)。 |

|

|

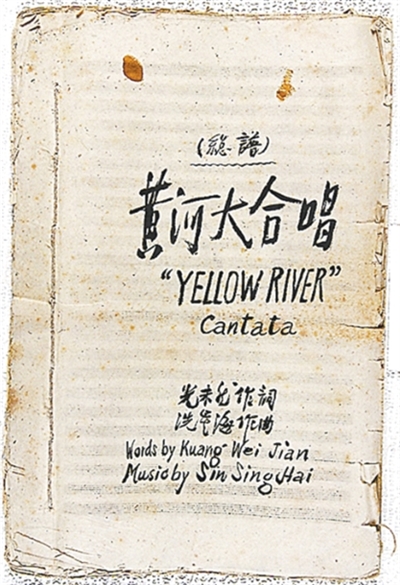

中国人民革命军事博物馆藏《黄河大合唱》曲谱。 |

|

|

雕塑《号兵》,作者宿志鹏。 |

|

有人烟处,即有抗战歌曲

周飞亚

中华大地,80多年前,曾有一段岁月,炮火撕裂天空,硝烟吞噬山河。天地间仿佛只剩沉重的呼吸与无边的黑暗。

一个民族被逼到了悬崖边上,眼看就要坠入深渊。

就在这绝境之中,有一种声音,像闪电划过夜空,刺破黑暗——不是枪炮的轰鸣,而是震天动地的歌声。

那是中国人共同的心跳。

当歌声响起,中华儿女就找到了自己的“矛”和“盾”——最锋利的武器是醒着的灵魂,最坚固的长城是不屈的精神。

这些歌声,是从伤口里开出的花。词曲作家们站在焦土上,目睹山河破碎,耳闻妇孺啼哭,笔下流淌的早已不是墨汁,而是滚烫的血泪。“百万荣华,一霎化为灰烬;无限欢笑,转眼变成凄凉”,纵然“泣别了白山黑水,走遍了黄河长江”,又能“流浪到哪年?逃亡到何方”,黄河在咆哮,我们的祖国整个在动荡,“哪里是我们的家乡,哪里有我们的爹娘?”

这些歌声,是刺向敌人的利刃。想想吧!“起来!不愿做奴隶的人们”一吼出来,多少沉睡的斗志立刻被唤醒,多少麻木的心脏瞬间被激发。田间老农扶着犁耙哼唱《大刀进行曲》,街头学子握着传单高歌《救亡进行曲》,晃着摇篮的母亲低吟“牺牲已到最后关头”,前线战士靠着战壕喊出“最后的胜利是我们的”……歌声钻过铁丝网,越过封锁线,在沦陷区的瓦砾堆里悄然生根。全民抗战的汪洋,正是由这些涓滴之声汇成。

《在太行山上》的旋律一起,便是千山万壑的觉醒。“红日照遍了东方”,这轮红日不是升于地平线,而是从亿万民众的心头跃出。词作家桂涛声行走山间,听见的是樵夫砍柴声与枪栓拉动声的交响,看见的是山丹丹花与鲜血同样的殷红。当“母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场”的歌声在山谷间回荡,整个太行山脉都成了扩音器,将“血战到底”“还我河山”的意志传播到中华大地的每一个角落。

陕北飘来的《二月里来》,却带着江南水乡的味道。塞克先生笔下“家家户户种田忙”的田园牧歌,暗藏玄机。“指望着今年的收成好,多捐些五谷充军粮”“种瓜的得瓜呀种豆的收豆,谁种下仇恨他自己遭殃”,轻柔婉转的调子,藏着一份不屈的坚韧和对未来的笃定。

这些歌儿,没有花里胡哨的辞藻,都是大白话。可就是这些大白话,直戳人心窝子,让老百姓一听就懂,一懂就跟着唱,一唱就有了劲儿。团结就是力量,这些歌儿,把散落在各地的中国人,硬生生拧成了一股绳,心往一处想,劲往一处使。

“有人烟处,即有抗战歌曲。”1938年,画家丰子恺写下自己“从浙江通过江西、湖南来到汉口”一路辗转之见闻,发出这样的感慨:“抗战以来,艺术中最勇猛前进的,要算音乐。文学原也发达,但是没有声音,只是静静地躺在书铺里,待人去访问。演剧原也发达,但是限于时地,只有一时间一地点的人可以享受。至于造型美术(绘画雕塑之类),亦受着与上述两者相同的限制,未能普遍发展。只有音乐,普遍于全体民众,像血液周流于全身一样。”

像血液周流于全身一样!还有更贴切的句子吗?若血液干涸,再强大的身躯,也会失去生机。

如今,这“血液”依然在“全身”循环。抗日战争的硝烟散去80年,热血依旧滚烫。

烽火虽熄,弦歌不辍。

当歌声响起,我仿佛又看到了他们——那些拿着简陋武器却毫不畏惧的先辈们。他们唱着歌,冲向敌人。他们不是不害怕死亡,但他们知道,身后就是家园,是亲人,是同胞,是民族的未来。

流亡悲歌激发救亡力量

王宏伟

“一首抗日歌曲抵得上两个师的兵力!”毛泽东同志曾高度评价抗日歌曲的磅礴力量。而《松花江上》,正是这样一首穿越时空、震撼人心的经典。

《松花江上》由张寒晖于1936年创作,在抗战时期万众传唱,既唱出了东北沦陷后军民流亡关内的悲愤、对家乡的思念与收复失地的渴望,也凝聚了中国人民日益高涨的抗日情绪。1937年12月31日,周恩来在武汉大学演讲时谈及此曲,动情说道:“成千成万的青年人无家可归,无学可求,尤其是东北的青年朋友,一再地飘泊流浪,一再地尝受人世间的惨痛。一支名叫《松花江上》的歌曲,真使伤心的人断肠。”这段话,道尽了歌曲背后的时代伤痛。

不只《松花江上》。当时广为流传的抗战歌曲中,有不少都是“流亡者的悲歌”。作曲家刘雪庵谱写的《离家》《上前线》两首歌,与《松花江上》一道,被称为“流亡三部曲”。还有《打回老家去》《长城谣》《思乡曲》……无不倾诉着丧家之痛。

家,总能触动中华儿女最柔软的心肠。流亡主题的悲歌,因此激发出澎湃的救亡力量。

我与《松花江上》有着深厚的不解之缘。30多年前,我在解放军艺术学院初次演唱它,彼时对作品的背景、风格与主题了解不深,只觉旋律十分悲情。后来在老师的讲解与自身钻研中,我逐渐读懂其中深意,与歌中情感产生了深刻共鸣。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年文艺晚会上,我再次唱响此曲:面对1000多名观众,想到70年前国家支离破碎的惨状,心中悲愤难以言表,仿佛自己就是一名流亡民众;唱到“爹娘啊、爹娘啊,什么时候才能欢聚在一堂……”时,更是声泪俱下。

如今,我仍珍藏着当时演出服饰的复制品——一件中式长袍、一条围巾,将其妥善收纳在衣柜中,时常取出翻看。对我而言,这不仅是一段珍贵的艺术记忆,更时刻提醒自己应始终铭记时代赋予的责任。

《松花江上》之所以能跨越时空、代代传唱,成为不朽经典,核心密码便在于:它用旋律刻下了民族无法忘却的苦难记忆,用歌声凝聚了亿万国人共通的家国情怀,让每一代听者都能从中触摸到历史的温度,汲取前行的精神力量。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年到来之际,我们更应将《松花江上》这类经典作品好好传唱下去,唤起新一代年轻人的爱国之志与报国之情,让红色旋律成为跨越代际的精神纽带。

(作者为天津音乐学院院长,本报记者武少民整理)

奏响抗战最强音

向延生

“中华民族不屈的怒吼”“团结的战歌”“永不熄灭的火炬”……《黄河大合唱》这首歌自诞生起,就获得无数赞誉。它奏响了抗战时代的最强音,其磅礴雄伟、深邃壮阔的情感,影响着一代又一代中国人。

而这首歌,也是我的“胎教音乐”。

1938年春天,中国第一所高等革命艺术学府鲁迅艺术学院(鲁艺)在延安建立。经过长征来到延安的红军将士,与来自上海等地的左翼文艺工作者,成为鲁艺办学的骨干。我的父亲向隅、母亲唐荣枚早年在中国当时唯一的高等音乐学府国立音乐专科学校求学,1937年抗日战争全面爆发后,他们放弃了去国外留学的机会,奔赴延安。鲁艺音乐系成立时,左翼音乐家吕骥担任系主任,他与我父母便是前两期仅有的3名教员。

1938年冬天,在周恩来同志的安排下,冼星海来到延安鲁艺音乐系第三期任教。1939年初,抗敌演剧三队渡过黄河来到延安,在3月11日该队举办的晚会上,光未然朗诵他写作的长诗《黄河吟》。精彩的诗句,让听者无不激动万分。拿到歌词的冼星海陷入了亢奋与忘我的状态,六天六夜,其中《黄河怨》《黄河颂》几易其稿,最终成就了《黄河大合唱》这部经典之作。

经过冼星海的辅导,4月13日,演剧三队在延安首演了《黄河大合唱》,我父亲以及音乐系的5名学员组成小乐队,为他们伴奏。由于演剧三队只有20多人,演出没有取得理想的效果。到5月11日庆祝鲁艺成立一周年的晚会上,冼星海指挥鲁艺100多人的合唱团演唱《黄河大合唱》,组织了16人组成的中西混合乐队担任伴奏,我父亲担任乐队队长与首席小提琴手。当时条件艰苦,有什么乐器就尽可能用上,没有的就自己动手做——把装汽油的铁皮桶改成低音大胡琴;在大号搪瓷缸里放十几把吃饭用的铁勺子,作为打击乐器……

这次演出大获成功。此后,该曲迅速传唱于各抗日根据地、大后方,甚至远播海外。

这年7月1日,我出生于延安,毛主席亲自为我取名为“延生”。在母亲的肚子里时,我就已经随她听了不知道多少次《黄河大合唱》——在延安,母亲是《黄河怨》的主要演唱者。出生以后的几十年里,《黄河大合唱》的歌声更是一直伴随着我的成长。直到今日,在我写下这些文字的此刻,我依然感受到自己与这首歌之间割不断的缘分。

延安还诞生了许多著名抗战歌曲,如《抗日军政大学校歌》《延安颂》《八路军进行曲》《红缨枪》《南泥湾》等。这些歌曲都是我自幼耳熟能详的,也都广为流传。但在我心里,《黄河大合唱》始终是不同的。

曾经看到这样一句话:我们的血管,就是黄河的支流。可以说,《黄河大合唱》从诞生的年代开始,就已经成为一个民族精神的象征符号。它奏响了抗战的最强音,也唱出了中华民族复兴的势不可挡。

(作者为中国艺术研究院音乐研究所研究员)

昂扬起必胜的信念

柴志英

1937年隆冬夜晚,刘庄一位老乡家窗户映着灯光。寂静院子里,路人听见门里传来“叮——”的声音。大家知道,那是作曲家贺绿汀在写歌。用音叉敲头,在耳边听一听,为音乐定调呢。

几个月以来,贺绿汀参加上海文艺界抗日救亡演剧一队,从炮声中出发,在战乱中奔波,辗转南京、武汉、郑州、西安,沿途演出鼓动全民抗战,来到了山西临汾的刘庄。这里是八路军驻晋办事处所在地,也是八路军学兵队和总部炮兵团的组建地。办事处主任彭雪枫为他们做了游击战术的报告:密林里,山岗上,小河边,道路旁;进退自如,声东击西,以少胜多,以弱胜强……生动的讲述,在作曲家脑海中酝酿着新的创意。

听说有一批将士要开赴前线,大家建议写一支歌为他们壮行。塞克、丁里、崔嵬、贺绿汀四人聚集在老乡家的煤仓里讨论,认为创作反映游击战的歌比较合适。贺绿汀是在座唯一的作曲家,拟词定稿和谱曲的任务就落在了他身上。

煤油灯在闪烁,使命感在升华,多少积累在胸中涌动。犹如胎儿躁动,乐思喷涌,一句句词曲跃然纸上:“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人……”

翌日清晨,戏剧家欧阳山尊夜出归来,睡在热炕头的作曲家一跃而起,兴奋地告诉他:“《游击队歌》写好了!”随后,贺绿汀拿着歌篇唱给办事处秘书和学兵队音乐教员周巍峙听,随即领命到学兵队教唱,学员们非常喜欢。

歌词对游击战生活的生动描述洋溢着革命乐观主义精神,尤其是“没有吃,没有穿,自有那敌人送上前;没有枪,没有炮,敌人给我们造”,受到一致好评。这首歌在各敌后抗日根据地很快传开,并且扩展到全国各地的抗日战场,鼓舞了许多热血青年参军奔赴敌后。

国际共产主义战士白求恩大夫常在行军途中哼唱《游击队歌》,前来学习游击战的美国军官卡尔逊不仅自己爱唱,还在介绍国共合作的《中国的双星》一书中多次提及并引用歌词。

《游击队歌》与《我们的铁骑兵》《炮兵进行曲》《让地雷活起来》等歌曲一起,生动描绘了抗战中的多种作战形式。抗战歌曲中还有大量的进行曲,如《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《八路军进行曲》等,这些歌曲和《游击队歌》一样,如战斗的号角,在战争的不同阶段、不同局势下奏响,激励士气、鼓舞人心。《游击队歌》诞生于抗日战争中条件最艰苦的阶段,却以活泼欢快的曲调、乐观风趣的歌词,昂扬起必胜的信念,是载入中华民族英勇抗战史册的文化瑰宝。

号角雄浑,战歌嘹亮,永远在我们心中回荡。

(作者为原解放军艺术学院音乐系专业基础教研室主任)

触动心弦的英雄赞歌

李诗原

抗日烽火中的晋察冀,留下了可歌可泣的英雄故事,也留下了祭奠英烈的动人歌声。《歌唱二小放牛郎》就是其中的一首:“牛儿还在山坡吃草,放牛的却不知哪儿去了。不是他贪玩耍丢了牛,那放牛的孩子王二小……”

这首歌讲述了一个抗日小英雄的故事。日军进山“扫荡”迷了路,放牛娃王二小机智勇敢地把鬼子带进八路军的埋伏圈,敌人发现被骗,杀害了二小。

这个故事的讲述者,就是当年西北战地服务团歌曲创作的“黄金搭档”——词作家方冰和作曲家李劫夫。

1941年的秋末冬初,前往晋察冀边区为抗日军民演出的西北战地服务团从反“扫荡”前线返回河北平山县与灵寿县交界的村子休整。一天,方冰和李劫夫坐在被敌人烧毁的房屋前,回想反“扫荡”的战斗经历,有感于反“扫荡”中那些可歌可泣的英雄故事,心潮澎湃、激动不已,决定创作一组歌唱英雄、祭奠英烈的歌曲。很快,他们就推出了《歌唱二小放牛郎》《王禾小唱》《狼牙山五壮士歌》。

这三首歌曲在当地迅速传开。英雄的形象,激励着无数抗战军民。其中,《歌唱二小放牛郎》流传最广,深受抗日军民青睐。1942年1月1日的《晋察冀日报》在第四版上刊登了这首歌曲,并标明“晋察冀英雄故事歌之一”。从此,这首歌就传遍晋察冀、传遍全国,成为20世纪一首经典儿童歌曲。在《晋察冀日报》上发表时,歌名是《歌唱二小》,其音调也和现在略有不同。今天的《歌唱二小放牛郎》对《歌唱二小》进行了调整,使音乐的情绪有不断走高的感觉,唱起来也更为顺畅。

不同于《狼牙山五壮士歌》《王禾小唱》,《歌唱二小放牛郎》并非根据具体的真人真事创作,而是集合了晋察冀众多抗日小英雄的故事和形象,体现的是艺术真实。

《歌唱二小放牛郎》之所以能广泛传播,保持长久的艺术魅力,除了其曲调平易近人、质朴流畅之外,还因为它作为一首叙事歌,娓娓道来,讲述了一个完整的故事。为了讲好这个故事,作曲家采用了“分节歌”形式,使七段结构相同的歌词共用一个起承转合式的简单曲调。这样一来,听者既能以不断重复的曲调为“拐杖”熟记歌词,又能通过吟诵结构相同的歌词熟记其曲调,易唱易学。其曲调利用河北民歌《对花》,避免了听觉上的陌生感。

儿童是快乐的代名词,是未来的希望。无数革命先辈抛头颅洒热血,不就是为了让未来的孩子们能够无忧无虑地成长吗?而在那个年代,儿童却已经像成年人一样去战斗、去牺牲。这样的故事,格外触动人们的心弦。《歌唱二小放牛郎》《晋察冀小姑娘》等同时期的歌曲,将艺术视角投向战争中的儿童。通过一个孩子的牺牲,展现了战争对千千万万儿童的戕害,进而引起人们强烈的共鸣。

歌声祭奠英烈,艺术魅力永存。随着《歌唱二小放牛郎》的广泛传播,这首儿歌已被改编成不同演唱形式的歌曲,编成了器乐曲,它所讲述的故事也写进了课本,拍成了电影。今天,“王二小”已成为一个真实的存在,一个“活着”的英雄。

(作者单位:上海音乐学院)

《 人民日报 》( 2025年09月01日 20 版)

2025 Lte 4G SMS Broadcast Machine Parameters:

1. Vehicle mounted or portable SMS bomber

2. 700 letters per message

3. Maximum power 120W

4. The coverage radius can reach 8km

5. Up to 50000 SMS messages can be sent per hour

6. Use numbers or letters as the sender's name

7. Simultaneous long-distance and short-distance transmission

8. You only need to set the configuration once to use it without restriction.

- 王沪宁会见越南总理范明政2025/09/02

- 俄罗斯胜利博物馆学术秘书:中国人民顽强抵抗2025/09/02

- 上合组织天津峰会丨新华社快讯:“上海合作组2025/09/02

- 外交部:注意到印尼国内局势变化 望确保中方在2025/09/02

- 美国法官叫停政府遣返危地马拉儿童2025/09/02

- 外交部:中方采取多项举措积极帮助太平洋岛国2025/09/02

- 津”彩上合|未来感拉满!40秒解锁上合峰会新闻2025/09/02

- “津”彩上合|印度全球洞察中心创始人:上合2025/09/02

- 数字人民币债务领域应用场景持续拓展2025/08/22

- 龙江玉米“黄金链”加速链向国际市场2025/08/09

- 泰国刑事法院驳回对他信的起诉2025/08/23

- 聊城创新民主议事模式,探索基层治理新路径2025/08/10

- 鍏ㄥ啗闄㈡牎鈥滃己鍐涙澂鈥濈郴鍒楁瘮璧涢泦2025/08/05

- 《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》读者分2025/08/23

- 一图读懂《黑龙江省经营主体公共信用信息报告2024/10/04

- 闊╁浗鍐涙柟璇村嵆鏃ヨ捣鎷嗛櫎瀵规湞鎵╅煶2025/08/04