科研正从“大海捞针”走向“精准导航”?

![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250919/1KR2606330C0-15923_lit.jpg)

近期国务院发布的《关于深入实施人工智能+行动的意见》(以下简称《意见》),提出加快实施六大重点行动,“人工智能+科学技术”排在首位。

这释放了什么信号?AI到底怎样颠覆传统的科研模式?“科学大模型”和我们熟悉的ChatGPT、DeepSeek有啥不一样?AI怎么打破数学、物理、化学等“学科壁垒”?未来5到10年,科研形式会发生翻天覆地的变化吗?

本期嘉宾来自AI for Science(人工智能赋能科学技术)领域的先行者——北京科学智能研究院,我们邀请到了研究院院长李鑫宇,他将以生动的语言,带我们踏上一次“科研未来之旅”,深入了解这场正在发生的“科研范式革命”。

本期嘉宾:北京科学智能研究院院长 李鑫宇

- 00:00:00 - 主持人介绍本期嘉宾和主题

- 00:00:34 - “AI+科学技术”为何居六大行动首位?

- 00:02:47 - AI如何“改写”传统科研逻辑?

- 00:06:35 - 哪些领域能做“AI+”?

- 00:10:05 - 激动人心的案例分享

- 00:13:27 - “超级科研工具”即将诞生?

- 00:17:56 - 全球科学大模型发展到哪了?

- 00:19:42 - 科学数据够不够用?

- 00:22:50 - AI成跨学科“粘合剂”!

- 00:26:38 - “虚拟社会实验”开启新研究边界

- 00:30:31 - 未来5-10年科研大变样!

- 00:32:47 - 科研人员如何更好地拥抱AI?

对话AI摘编:

主持人:国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》将“人工智能+科学技术”放在六大行动首位,在您看来这传递了什么信号?

李鑫宇:首先国家敏锐把握到了它对社会发展的重要意义。从历史角度看,“科学技术是第一生产力”一直是核心,把它放在首位和整体发展逻辑一致,它是“AI+各行业、各领域”的底层支撑。这是重新梳理二者关系的重要政策——这次是把科学技术重新拉回视野,找回“以科技突破为底层带动各领域发展”的核心结构,这点特别重要。

主持人:很多人知道AlphaFold的案例,您能讲讲AI引领的科研范式革命吗?什么是科研范式?又“革”了传统科研方法什么“命”?

李鑫宇:“科研范式”是托马斯·库恩在《科学革命的结构》里提的,简单说就是科研共同体的共同信念——大家相信用什么方法能解决科学问题,形成共识就是范式。历史上就这么几类:最早是“实验”,靠观测总结经验;后来牛顿等人用“理论推理”演绎世界;计算机来了,“计算”成了重要方式;互联网时代,“数据驱动”成为主流。现在聊任何科学问题,科研人员都会问“AI能不能帮我”,所以AI for Science成了新范式。

至于“革命”,其实不是革谁的命,而是像计算机一样,给了我们更强的工具——过去想做却做不到的事,现在能做了。比如蛋白质折叠,之前有生物信息学方法、蛋白质结构数据库,始终没找到高效预测蛋白质结构的工具,直到加入人工智能、深度神经网络,这个问题得以解决。现在各个行业、领域都有可能通过这种方式实现科学突破,这就是科研范式革命带来的机会。

主持人:目前是不是所有领域都能用AI赋能,基本没有不能的?

李鑫宇:得看科学研究的流程。如果从查文献、梳理前人成果开始,AI已经普遍赋能了——过去一个人一辈子能读的论文、了解的工作有限,但现在大语言模型能全量吸收知识,甚至未来可以在深度解析所有文献后,输入新想法就能知道前人有没有研究过,能精准定义“人类知识边界”,这效率提升太大了,从这点看AI影响是全方位的。

但聚焦具体科研问题,得看三个维度。一是问题定义清不清?比如蛋白质结构预测,和真实结构“像不像”有明确标准。二是数据够不够?数据、工具积累不到位,AI也没法发力。三是AI能带来颠覆性突破还是只是渐进式演进?得结合领域重要性看。不是所有问题都能靠AI解决,有些领域的传统瓶颈根本不在AI能发力的地方。

主持人:《意见》提出要“加速科学发现进程”,特别是“从0到1”的突破。能否分享一个最让您兴奋的、AI助力重大科学发现的具体案例?

李鑫宇:“0到1”的突破大多公众不熟悉,最典型的就是大家认可的蛋白质结构预测——有诺贝尔奖背书,确实是重大突破。但其实很多领域都在发生:比如AlphaGO的核心是在巨大的决策空间找最优解,科研里这类事不少。像电动汽车动力电池的电解液配方——电解液是正负极间的导电介质,配方特别复杂,锂盐和辅助导电物质的比例难拿捏,过去只能靠大量实验,成本高、周期长。现在用计算模拟加AI,能在海量配方里快速筛选出“还不错”的方案,再用少量实验验证,效率提升太多。国家强调“0到1”,就是看到了我们有大量这样的机会。

主持人:《意见》提到,“加快科学大模型建设应用”。能不能用普通人能理解的方式解释,什么是科学大模型?科学大模型能否像“超级显微镜”和“超级望远镜”一样,成为一种全新的科研利器?

李鑫宇:ChatGPT像个“厉害的普通人”,能写报告、处理日常事务;科学大模型得像“厉害的科学家”,有三个核心能力:第一,“看得懂科学家能看懂的东西”——科学大模型必须能识别比如电镜图、核磁谱图、天文图像这些专业数据;第二,“像科学家一样推理”——科学家观察现象后,能顺着科学体系和逻辑框架推导结论,这种“科学长链条推理”能力它得有;第三,“会用科学家用的工具”——例如科学大模型得能操纵显微镜拍照、用计算模拟软件做仿真。同时具备这三点才叫科学大模型,这对科研生产力提升是革命性的。

和通用大模型的区别?未来追求通用人工智能(AGI)的话,两者可能殊途同归,都是“全知全能”的智能体。但现在受训练方法限制,科学大模型能走“垂直突破”路线——写诗作画虽不如通用模型,但科研能力却远超它。

主持人:目前国内外科学大模型发展处于哪个阶段?

李鑫宇:核心瓶颈还是在“数据”上。现在我们会把简单科学文本数据喂给基础大模型,微调后让它有一定科研能力,但没触到科学大模型的本质——科学数据不是“有没有”的问题,是“能不能用”。过去通用大模型靠“人工标注高质量数据”,标注门槛低,但科学数据标注门槛高:很多化学分子式只有学化学的能认,天文图像只有天文学者能解读,得领域专家来标,这个过程会很长。不过这对我国是大机会——我们是全世界本科及以上教育人数最多的国家,有足够专业人才做标注。

主持人:除了人工标注,现有科学数据量够不够?是不是还缺数据?

李鑫宇:AI发展已经进入“下半场”,划分标准就是存量和增量数据的比例——存量数据差不多挖透了,剩下的要利用,得更深度标注。比如很多科学数据存在数据中心、图书馆,但那是在“没有AI”的背景下建的,没考虑过AI能用,现在要给AI用,得先把“人类能看懂”的数据改成“AI能理解”的,这是第一步。

另外,现在很多科学仪器每天都产新数据,我们得改造这些仪器,让它们从“源头”就产高质量、符合AI需求的数据,这也是长期过程。过去做数据是为了“人类查阅”,现在是为了“喂给AI(神经网络)”,数据的“出口”变了,形式、标准也完全不同。我们正在建“数据与AI共同进化”的体系,但还不完善,一旦建成,AI赋能科研的能力会大幅提升,速度也会更快,它将进入到一个迭代循环的发展逻辑。

主持人:《意见》提到“强化人工智能跨学科牵引带动作用,推动多学科融合发展”。请您给我们分享一些案例,AI是如何充当“粘合剂”,打破数学、物理、化学、生物等传统学科壁垒的?

李鑫宇:先回顾学科起源——科学研究最初从哲学分化出来,核心原因是“人的生命有限”,一辈子研究不了所有领域,只能聚焦细分方向。久而久之,不同学科有了自己的方法、工具甚至语言体系,壁垒越来越深。AI的出现让我们有了打破壁垒的能力:一是知识获取快了,能涉猎更多领域;二是能“以问题为核心”而非“以学科为核心”整合知识。比如“找新药”:化学叫“计算化学”,物理叫“计算物理”,生物叫“计算生物学”,数学叫“应用数学”,但本质都是解决“新药设计”。过去学科语言不同,同样方法可能有不同称呼,沟通成本高;现在有语言模型能“内容对齐”,轻松知道其他学科的相关成果,不用先学“对方术语”。这种“以问题为导向”的跨学科研究,过去不是不想做,是没能力做——大家都认可融合重要,但受限于知识效率和语言壁垒,推进不了。AI正好起了“牵引”作用,让“想做的事能落地”,所以意见里“强化牵引带动作用”的措辞特别精准,没有AI,跨学科可能只是“想法”。

主持人:《意见》独到地提出了“创新哲学社会科学研究方法”。这是否是AI for Science概念的进一步拓展?

李鑫宇:哲学、社会学和自然科学最初也没割裂,比如社会学也研究“科技哲学史”,后来渐行渐远,是因为长期社会发展是“线性演进”,没出现颠覆认知的科技革命。回顾历史,农耕时代取代原始社会、蒸汽时代取代农耕时代,每次科技革命都会让哲学、社会学“重新思考”——社会组成、伦理道德、责任主体等核心假设都会变。现在AI快速发展,又是一次“颠覆性科技革命”,自然给哲学、社会学带来新问题。比如,出现“全知全能的AI”,社会结构会变吗?AI的伦理责任怎么界定?这些问题比过去复杂。

所以,首先,哲学、社会学的“研究范围”会随AI拓展——不能只聚焦当下的“AI伦理挑战”,要站在“科技革命重塑社会”的视角重新思考核心命题。这里我想呼吁:现在讨论AI伦理、哲学问题的多是AI技术研究者,但长期做科学哲学、社会学的学者,可能有更深刻理解,却常被当成“技术门外汉”排除在外,这是损失。其次,研究方法也可能改变——现在能用AI做“虚拟社会实验”,比如建一个“多智能体社会”,观察它的演进规律,这在过去不可想象。从这点看,AI确实拓展了哲学社会科学的研究边界,算是AI for Science理念的延伸。

主持人:展望未来五到十年,被“AI+”重塑后的科研会是什么样?刚入行的年轻科学家,工作方式、思维模式会和现在有啥大区别?

李鑫宇:可以先想个场景:你有了新科研想法,不用花几个月写“文献综述”。只需输入模型,立刻就能得到答案:这个想法在人类知识边界内吗?前人研究过吗?这会彻底改变科研的起点。过去写文献综述是“确认前人研究范围”,要花大量时间查文献;未来这个过程会被AI简化,年轻科学家能把更多精力放在“创新”上,不是“重复验证”。第二,年轻科学家能调动的“科研工具”会远超现在。比如今天的年轻化学家,本科要花很久学“试管滴定”,手抖的人甚至做不了实验;但未来的自动化实验室里,只要编程设定“滴多少试剂”,AI就能精准操作。换句话说,“动手能力弱”不再是科研的障碍——哪怕你擅长理论推导,不擅长做实验,AI也能帮你补齐短板,让“脑力优势”充分发挥。这种变化会非常快,不会等十年,可能三五年内,年轻科学家的工作方式就会有明显不同。

主持人:作为AI与科研融合前沿的年轻院长,您对关注这场科技革命的青年研究人员、学子有什么建议?他们该怎么更好拥抱AI?

李鑫宇:眼下最重要的是“保持开放包容的心态”,同时“持续保持好奇心”,做科研时不给自己设限,就不会有真正的限制。把AI当成“伙伴”,用它去加速自己的研究进度,拓展自己的研究边界。

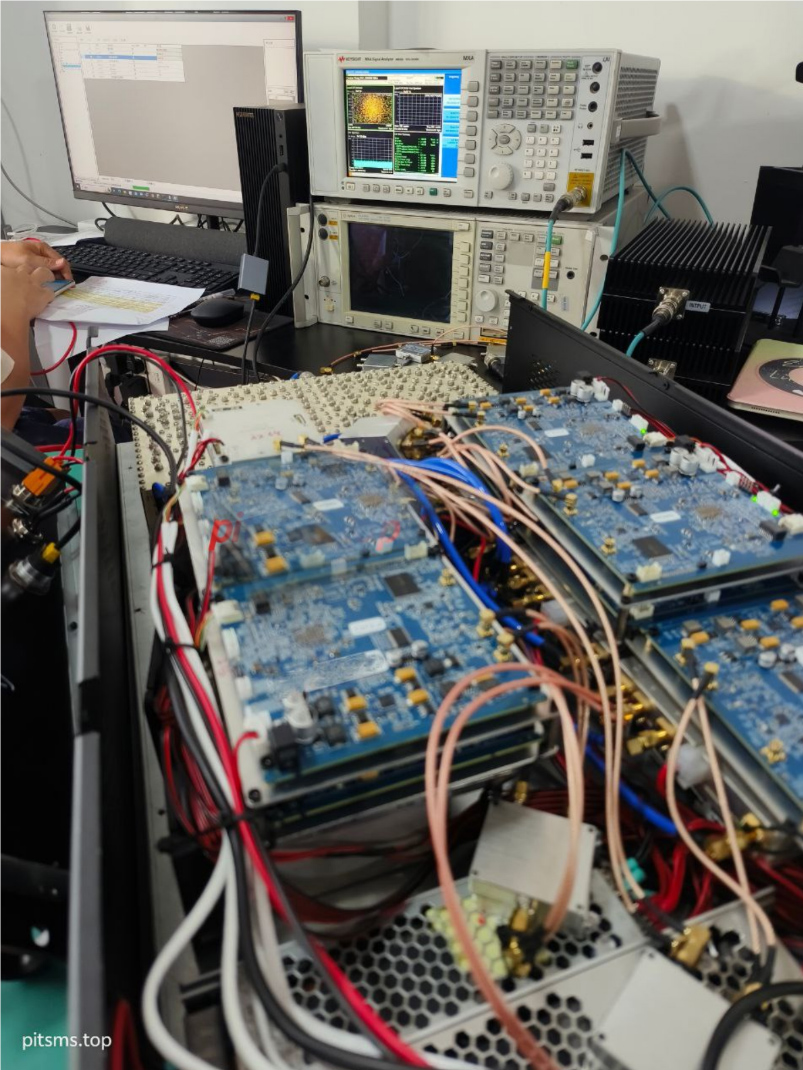

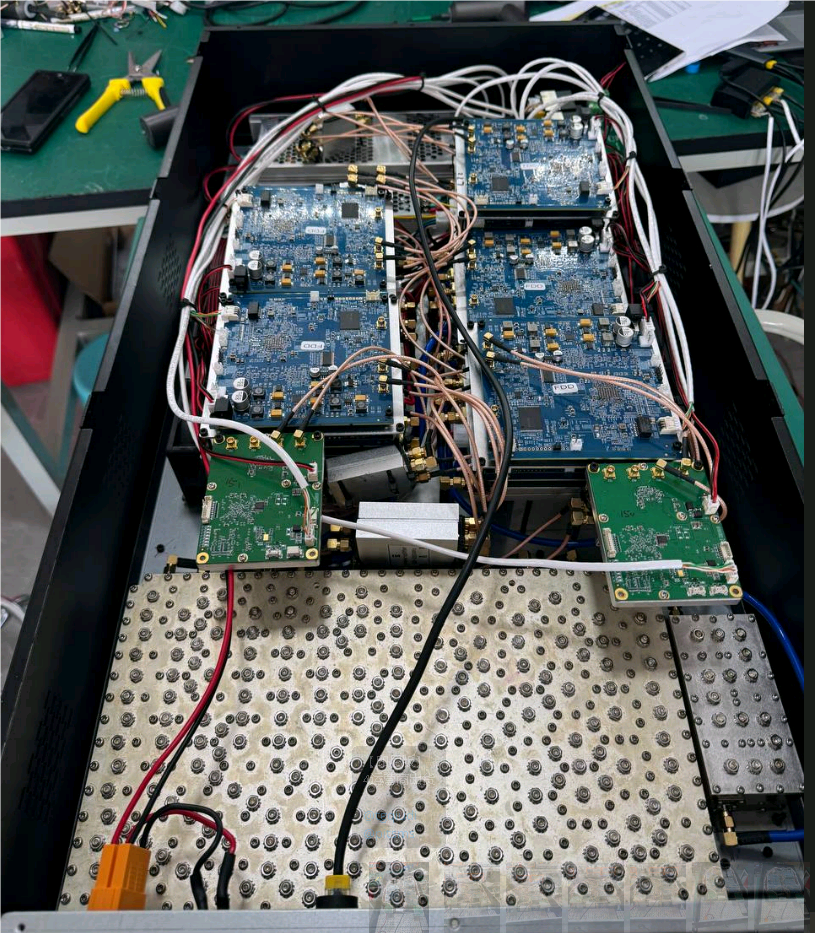

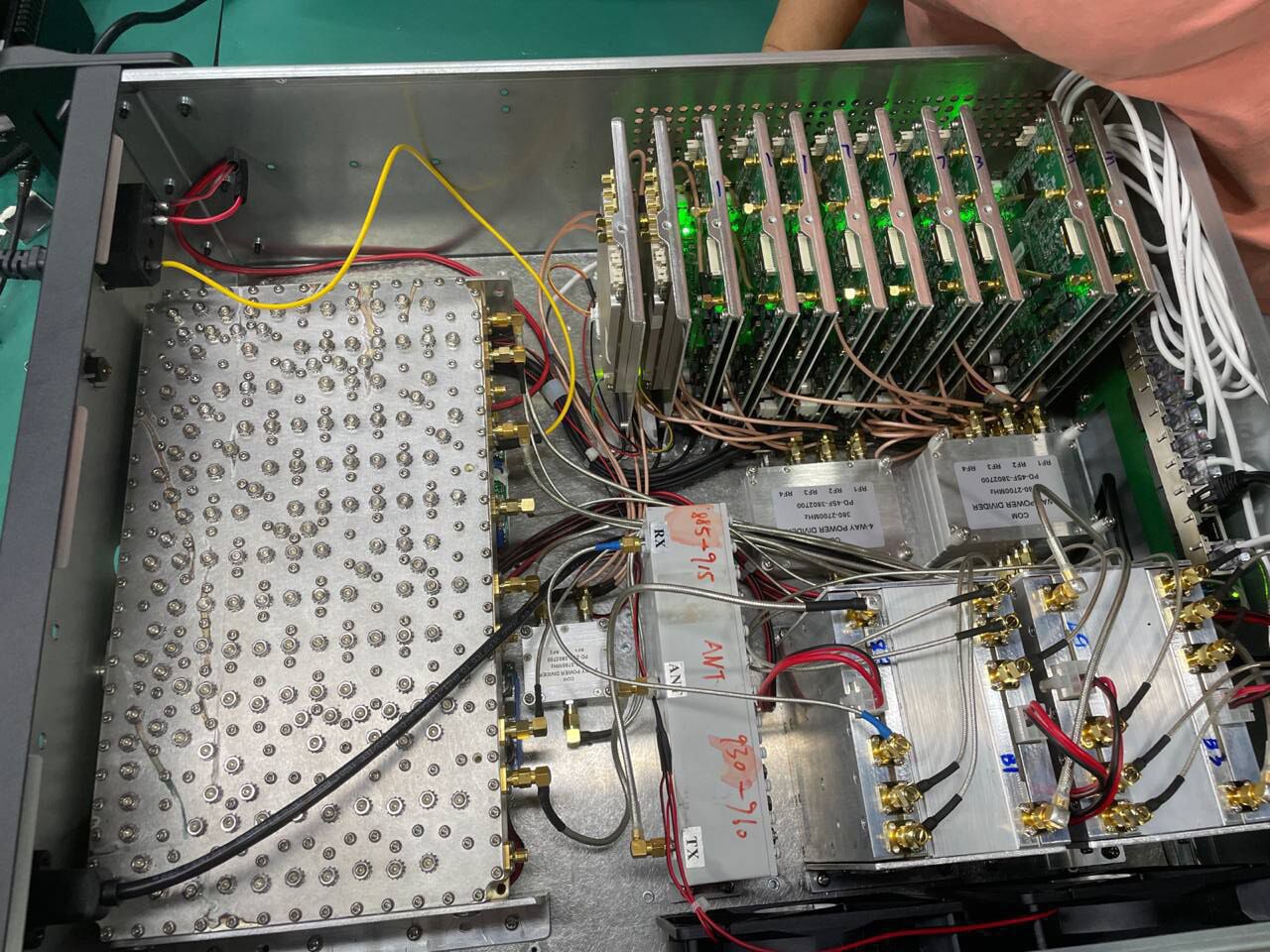

独家功能 ; 多设备支持. 支持超过10种2G,3G,4G,5G设备协议 ;

识别手机. 捕获并识别手机型号和厂商 ;

远程控制. 支持远程下发文案 ; 设备健康状态. 自动检测设备健康状态 ;

KKCSMS助力你的推廣. 簡訊實时落地,終身免費,不限條數,不攔截,不限制文案,任意外顯任意內容. Telegram頻道 Telegram客服. 独家功能. 我们在不断的更新,推出更强大的伪基站短信广告群发机器。KKCSMS基站管理系统. KKCSMS-V10.7.1.5. 多协议基站管理 基站健康实时查看 7万+移动设备识别 全球远程同步文案 9国语言支持 自动添加设备!

2025 Lte 4G SMS Broadcast Machine Parameters:

1. Vehicle mounted or portable SMS bomber

2. 700 letters per message

3. Maximum power 120W

4. The coverage radius can reach 8km

5. Up to 50000 SMS messages can be sent per hour

6. Use numbers or letters as the sender's name

7. Simultaneous long-distance and short-distance transmission

8. You only need to set the configuration once to use it without restriction.

- 中日友好人士纪念中国劳工在日本本土“花冈暴2025/09/19

- 孟加拉国临时政府首席顾问:孟中将携手共建和2025/09/19

- 刚果(金)埃博拉疫情已致31人死亡2025/09/19

- 以军袭击黎巴嫩南部真主党军事目标2025/09/19

- 首届老中电力技术论坛在万象举办2025/09/19

- 电影《731》在澳大利亚多地上映2025/09/19

- 团结行动应对威胁 共塑全球公共安全——中外嘉2025/09/19

- 海合会国家将加强情报共享 提升集体防务能力2025/09/19

- 用石雕刻出侨乡印记(侨界关注)2025/09/07

- 得过一次“红眼病”后,就不会再得?中疾控提2025/09/06

- “还老百姓蓝天白云” 总书记殷之切切2025/09/09

- “不能耽误孩子们如期开学”2025/08/09

- 云南疾控提醒:认清“毒菌” 远离“谣言陷阱”2025/09/06

- 绘就“冷资源”变“热经济”新图景 自贸试验区2025/08/25

- 黑龙江省书画院优秀作品展精彩呈现2025/03/27

- 高举改革大旗,谱写时代新篇——党的二十届三2024/07/19