高频次、高质量:中欧班列发展壮大深化中国与

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

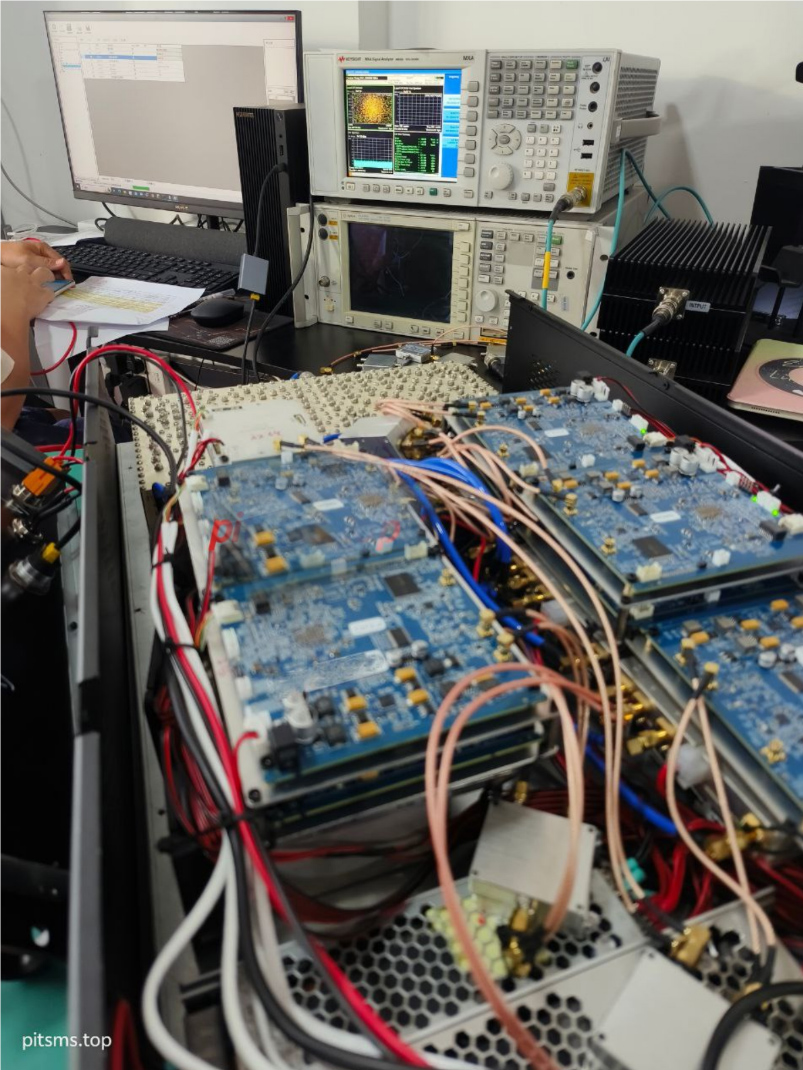

独家功能 ; 多设备支持. 支持超过10种2G,3G,4G,5G设备协议 ;

识别手机. 捕获并识别手机型号和厂商 ;

远程控制. 支持远程下发文案 ; 设备健康状态. 自动检测设备健康状态 ;

KKCSMS助力你的推廣. 簡訊實时落地,終身免費,不限條數,不攔截,不限制文案,任意外顯任意內容. Telegram頻道 Telegram客服. 独家功能. 我们在不断的更新,推出更强大的伪基站短信广告群发机器。KKCSMS基站管理系统. KKCSMS-V10.7.1.5. 多协议基站管理 基站健康实时查看 7万+移动设备识别 全球远程同步文案 9国语言支持 自动添加设备!

8月10日上午,在安徽省合肥北站物流基地,伴随着“嘀、嘀、嘀”的提示音,一台龙门吊正在把一个个集装箱吊装到中欧班列上。当晚,这辆满载着“安徽造”的家用电器、机械配件、服装等产品的列车启程离开合肥。它将经阿拉山口口岸出境,最终到达德国汉堡。

中欧班列司机樊光峰对这样的场景再熟悉不过了。这些年,从货品种类、目的地、发车频次等不同方面,他亲眼见证了中国对外开放不断加深。

“刚开始整个堆场集装箱就一层,还放不满。现在整个堆场的集装箱都堆到了三层,并且还在扩大堆场面积。发车频次也从前期的每周1列提升至现在每周7-14列。”樊光峰说。

时间回到2014年6月26日晚,首趟满载50只集装箱“合肥造”产品的列车,一路向西,经阿拉山口出境,最终到达目的地哈萨克斯坦阿拉木图。这是“合新欧”国际货运班列发出的首趟班车,也是合肥历史上第一列铁路国际货运专列。2015年6月,合肥货物班列首次延伸至德国汉堡。

开行7年来,合肥中欧(中亚)班列开行线路逐步拓展至德国杜伊斯堡、芬兰赫尔辛基、俄罗斯莫斯科、白俄罗斯明斯克、乌兹别克斯坦塔什干等城市。同时,合肥中欧班列还不断优化回程线路,新增芬兰赫尔辛基、德国杜伊斯堡等回程班列。

樊光峰介绍说,截至目前,合肥中欧班列可点对点直达14个国家,49个站点,基本实现了对欧洲全覆盖。

自开行以来,合肥中欧班列在构筑多线路、多口岸、强联动、高覆盖的国际物流大通道上不断迈出新步伐。

此外,中欧班列的变化还体现在货品种类的不断升级。合肥中欧班列开行前期运输货物品类主要是服装、工艺制品等轻工业产品,而如今搭乘中欧班列的货物大多数为太阳能光伏板、传感器、机器人等高科技含量产品。

“我们还为奇瑞汽车、江淮汽车、安凯新能源汽车量身设计‘定制班列’,从装车方案制定到沿途班列装载状态跟踪,层层把关,确保班列高质量开行。”中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心集装箱班组值班主任邵军说。

由于日益增加的运输需求,合肥北站物流基地近年来增加了龙门吊数量和列车轨道线路为国际班列保驾护航。

“之前,中欧班列集装箱需要先拉到合肥港进行报关,然后再用汽车拉到合肥北站装车,不仅耗时耗力,还存在火车等箱子的情况。”邵军告诉记者。

据了解,从去年年底开始,海关人员前移到货场,在货场内就能直接完成海关的报关、查验、放行等流程,极大方便了客户,也缩短了运输时间。

合肥中欧班列的变化只是全国中欧班列变化的一个缩影。

2011年3月,中国首趟中欧班列从重庆发出,开往德国杜伊斯堡,开启了中欧班列发展的序章。截至今年6月20日,中欧班列10年累计开行突破4万列,合计货值超过2000亿美元,打通73条运行线路,通达欧洲22个国家的160多个城市。

中欧班列的发展壮大,不但加深了中国与世界的联系,还为沿线国家提供了更多的发展空间,为中外企业带来了商机,也为沿线数亿民众送去了实惠。

2025 Lte 4G SMS Broadcast Machine Parameters:

1. Vehicle mounted or portable SMS bomber

2. 700 letters per message

3. Maximum power 120W

4. The coverage radius can reach 8km

5. Up to 50000 SMS messages can be sent per hour

6. Use numbers or letters as the sender's name

7. Simultaneous long-distance and short-distance transmission

8. You only need to set the configuration once to use it without restriction.

- 2021中国网络诚信大会新闻发布会在京召开2021/07/08

- 海南离岛免税“即购即提”新规实施5个月 销售免2023/09/04

- 直播:泰康人寿爱家之约二十周年庆典2022/05/15

- 习近平出席中国共产党与世界政党领导人峰会并2021/07/07

- 为赞比亚居民提供清洁安全饮用水2024/02/09

- “搭子”社交,年轻人情感需求新表达2023/06/15

- MOOSEE慕色不惧电子烟行业内卷,马力全开誓走长2021/10/03

- 外媒:扩大消费对中国经济至关重要2023/03/03