“红”“绿”交织 幸福“靠山”(乡情村貌)

![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250809/1K4G031504Q0-142052_lit.jpg)

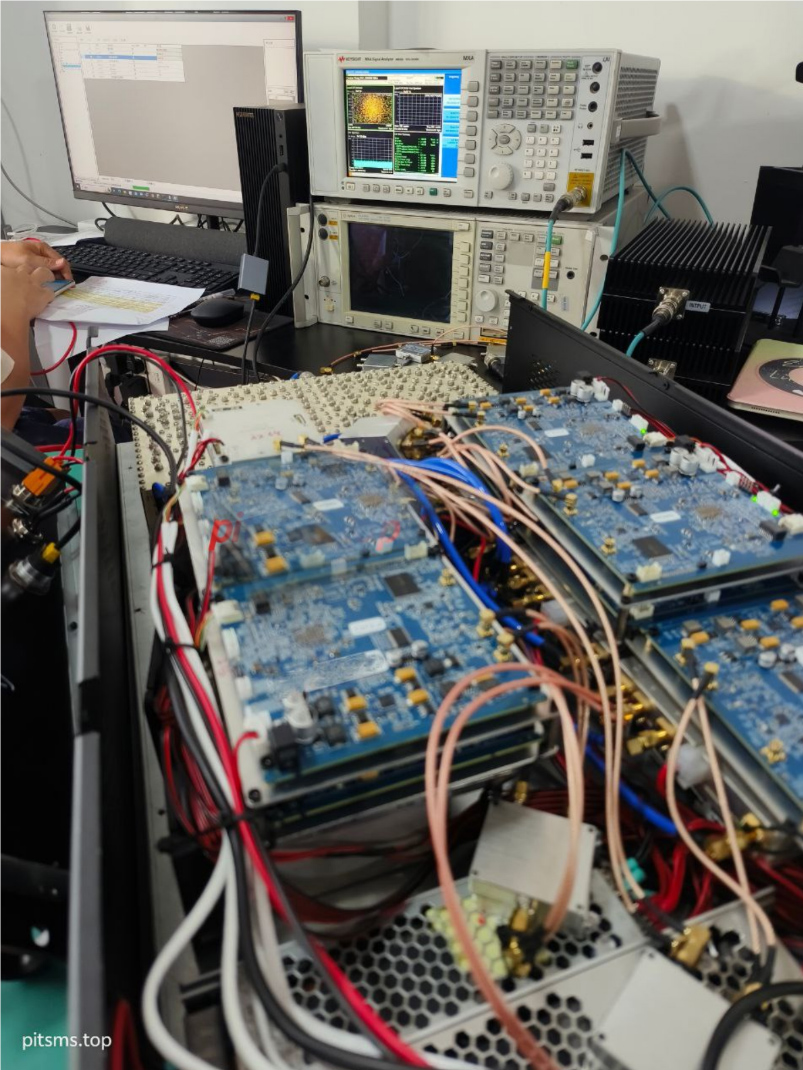

独家功能 ; 多设备支持. 支持超过10种2G,3G,4G,5G设备协议 ;

识别手机. 捕获并识别手机型号和厂商 ;

远程控制. 支持远程下发文案 ; 设备健康状态. 自动检测设备健康状态 ;

KKCSMS助力你的推廣. 簡訊實时落地,終身免費,不限條數,不攔截,不限制文案,任意外顯任意內容. Telegram頻道 Telegram客服. 独家功能. 我们在不断的更新,推出更强大的伪基站短信广告群发机器。KKCSMS基站管理系统. KKCSMS-V10.7.1.5. 多协议基站管理 基站健康实时查看 7万+移动设备识别 全球远程同步文案 9国语言支持 自动添加设备!

|

|

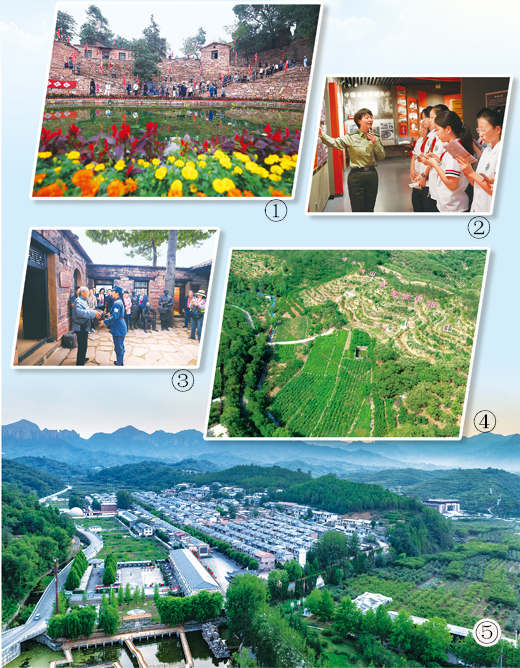

图①:位于浆水镇寨上村的抗大总校上干科支队旧址,吸引游客前来参观。 |

夏日的太行山区,草木葱茏,瓜果飘香。

驱车从河北省邢台市信都区出发,一路向西而行,驶过浅山丘陵区,进入深山区,约1小时,便抵达前南峪村。随着车驶进村庄,连片的山场映入眼帘。山场上层层叠叠的水平沟依山就势向前延伸,无数红色条石垒砌的地堾在山腰间勾勒出一条条美丽的线条。

前南峪是“红色”的。村内建有中国人民抗日军政大学陈列馆和全国唯一一座中国人民抗日军政大学纪念碑,周边分散着目前为止全国规模最大、保存最完整的抗大革命旧址群。在红色精神滋养下,一代又一代前南峪人艰苦奋斗,在荒山秃岭中蹚出了一条绿色发展之路。

前南峪是“绿色”的。全村共有8300亩山场,种植各类树木480万株。林木覆盖率达90.7%,植被覆盖率达94.6%……绿满青山的前南峪被誉为“太行山最绿的地方”,素有“太行明珠”之称,先后被授予“全国造林绿化千佳村”“中国绿色村庄”以及联合国环境保护“全球五百佳”提名奖。

行走前南峪,连片的青山传扬着艰苦奋斗的红色革命精神,古朴的石院诉说着感人肺腑的绿色发展故事。“红”与“绿”相互交织,绘就了这个小山村的幸福底色。

红色基因 代代相传

前南峪村所在的浆水镇位于太行山腹地,素有“依山凭险”之称。

为打破国民党顽固派军队对陕甘宁边区的封锁,吸收培养更多抗日干部发动群众、组织群众、武装群众,1939年,中国人民抗日军政大学总校五千师生渡黄河、涉汾水、翻吕梁、越太行,辗转一年多,于1940年11月到达邢台浆水一带,将校部设在了前南峪村。此后,在这里坚持敌后办学两年零三个月,先后培养出20多万名优秀的军政干部,指导全国各个分校改进工作,编印出版军事、政治、文化等教材41种,发行量达18036册,创下了抗大创办以来之最。

时光荏苒,光荣传统与革命精神早已扎根这里。

前南峪村东口的广场上建有一座抗大纪念碑。这是1986年由前南峪村集体出资、村民踊跃参与建设而成的。在前南峪人眼里,这是一方崇敬之地。收获季节,用地再紧张也不会用作打麦和晾晒;雪落时分,这里总是被最先打扫得干干净净。

位于村庄的抗大陈列馆宽阔的展览大厅内,一件件满载红色记忆的革命文物、一张张讲述革命故事的资料照片、一处处还原历史现场的雕塑,向参观者讲述着抗大在浆水镇办校的艰苦历程。步入其中,让人仿佛穿越到那段战火纷飞的岁月:许多将士保家卫国的豪情壮志在这个小山村凝结,从这里走向抗日前线,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

据抗大陈列馆讲解员李青介绍,当年几千名抗大师生分散在附近40多个村庄里办学,方圆10公里内的农家,几乎“家家住学员”,抗大师生与当地百姓结下了血肉相连的深厚情谊。

生活环境艰苦,学习条件更简陋。李青说,在陈列馆旁边不远的半山腰上,有一处还原的抗大课堂场景,就是几棵大树下的一排排石板。没有教室、桌椅,学员们就在麦场、河畔和树下上课;没有钢笔,就把子弹壳、罐头筒铁皮磨尖当笔用。

为了让更多的人了解这段历史,传承革命精神,抗大陈列馆策划举办了“铭记历史·勿忘九一八”主题活动、“崇尚·清明祭英烈”主题纪念活动和抗大建校纪念日活动等一系列重要节日、纪念日活动。

“近年来,抗大陈列馆的影响力逐渐扩大,不仅有曾经的抗大学员和学员后代来到这里‘寻根’,也吸引了许多游客前来感受抗大学员的人生理想和家国情怀。”抗大陈列馆馆长杨树介绍,抗大陈列馆依托丰富的红色文化资源,联合共建大中小学校推出“太行山上思政课”。今年6月1日,纪念抗大建校89周年活动举办之际,抗大陈列馆举行了“太行山上思政课”馆校共建文艺汇演,以抗大敌后办学历史为题材,通过演奏抗日歌曲、讲述红色故事、现场访谈抗大学员后代、朗诵抗战诗歌等形式,将党史教育与思政教育深度融合,推动红色基因代代相传。

太行山最绿的地方

漫步村庄,处处散发着“绿”的气息。置身绿林中,你怎么也不会想到,这里曾是荒山秃岭、寸草不生的“不毛之地”。

“山坡和尚头,土地随水流;有雨就成灾,无雨渴死牛。”回忆过去光景,前南峪村党委书记郭天林深有感触。

让78岁的村民张云印象最深的是1963年的那场大雨:“大坝冲垮了,梯田也没了,山坡的树被连根拔起,那真是‘光山秃岭和尚头,洪水下山遍地流,沿川冲走河滩地,十年九灾不保收’。”

大雨,下了七天七夜,冲毁了房屋和农田。大雨过后,村党支部连着开了三天会,成了村子打翻身仗的起点。

“山是昨日的穷根,也是明天的富源。”郭天林介绍,会议上,时任村党支部书记郭明跃带领大家集思广益,制定了“5年垫地、5年上山植树、3年兴水利、7年治山”的改造山川20年发展规划。上山植树拔穷根成了全村老少共同的目标。

顶着星星上山,又顶着星星下山。治山最艰苦的前10年,村干部带头吃住在山上,全村不分男女齐上阵。不过千余人的小村子,为了治好荒山,累计投工126万人次,动土石方746万方。

“当年,这里处处是裸露的怪石,缺土无水,再加上山路崎岖,搬运种苗、灌溉浇水、土地平整都十分困难。”张云是村里第一批参与荒山治理的群众之一。看着当前苍翠的大山,他的思绪又飘回60多年前。“饿了吃红薯窝窝,渴了喝凉水。那会儿条件很恶劣,可大家都憋着一股劲儿,无论严寒酷暑,每天一干就是十几个小时。”张云说。

1977年,郭成志担任村党支部书记后,带领大家种板栗树、栽经济林,用肩膀“扛”出了400多亩梯田;80年代,太行山上的“新愚公”李保国来到前南峪,跑遍山上的沟沟壑壑,把树木的成活率从原来的10%提高到90%……寒来暑往,无数个春秋过去,大山变绿了。

松树、果树、洋槐树……全村32座山头、10条大沟、72条支沟8300亩山场,全部披上了绿装。滩田也多了,修滩地420亩、梯田26亩。如今,全村耕地面积达746亩,比洪水前还多出200多亩。在治理荒山过程中,为实现浊水不下山、泥沙不进川的目标,前南峪人还探索总结出了以小流域为单元的沟域综合治理模式。

从前的荒山秃岭,成了现在“太行山最绿的地方”。坐在家门口,眺望远处,绿水青山尽收眼底。“植绿人”张云如今也成了一名“守绿人”。“我们前南峪人要一代接一代地守护好这片山林,让子孙后代享受这宝贵的绿色财富。”张云说。

重新念起“生态经”

山绿了,生态效益有了,可经济效益尚少得可怜。“一年下来,每家每户顶多挣个油盐酱醋钱。”郭天林说,村里种下的8万多株板栗树长势是喜人,可就是不结果,产量很低。怎么办?

靠科技,通过科学管理,提高产量。时任前南峪村党支部书记的郭成志听说燕山板栗产量很好,便多次组织村干部和村民去学习考察。他还“三顾茅庐”,请来了河北果树研究所有名的“果树技师”王金章。

王金章剪枝,以“狠”闻名。前南峪的百年板栗树,枝杈有碗口粗,王金章也毫不手软,全部齐根拿下,仅一棵树剪下来的枝杈就有几百斤。几天下来,村里的老人坐不住了,说啥也不让剪。村干部便上门讲道理,做工作。就这样,王金章带着村里的果树修剪组成员坚持完成了所有修剪和管理工作。

到了来年8月,栗树枝叶繁茂,小栗蓬挂满枝头。全村人打心底服了。大伙儿开始抢着请王金章为自家果树“把脉”,就是排上十天半个月的队都不嫌长!

板栗树连连增产,质量也节节提升,前南峪板栗的出口率由原来的64%提高到97%……尝到了科技的甜头,前南峪村还建起了科技招待所,并积极与昌黎果研所、河北农大等20多家科研单位联系,先后引进各类技术专家150多人,把林果班、山地规划和测量班、养殖班等各个专业培训班直接办到村民家门口,指导大家开展果树管理、培育和经济沟建设。

农林业发展起来了,工业企业也没落下。依托丰富的矿石资源,上世纪八九十年代,村里相继办起了工业硅厂、海绵铁厂等12家村办企业,年产值近亿元。

穷山村是变成了富裕村,可企业生产流污水、出黑渣、冒黑烟……“咱不能摘掉了‘穷帽子’,又戴上了‘黑帽子’。”郭天林说,为了守护来之不易的“绿色”,村“两委”花了3年时间将村里的污染企业彻底停产关闭,又带着村民重新念起了“生态经”,打响“绿色牌”。

在村“两委”的带动下,曾经营冶炼厂的郭海魁,如今发展起特色鲜果种植产业,变身成为前南峪村精品特色果园管理员。“咱们村现在已经形成了‘林材头、干果腰、水果脚、米粮川、林果山’的生态模式,还注册了‘前南峪’果品系列品牌,销量特别好。再加上现在农旅融合,咱的生活一定越来越好。”绿水青山成为“幸福靠山”,郭海魁信心满满。

延伸种植产业链,丰富群众增收链。前南峪村组建了志成食品有限公司,建起果品加工厂及冷藏库,加工真空即食板栗仁、板栗酒等深加工产品,有效解决了板栗难以长期储藏、销售渠道单一的弊端,并实现果品身价倍增。

“有了果品冷藏加工链条,实现四季能加工,常年能销售。”公司负责人郭双平介绍,目前公司的深加工产品畅销北京、郑州等大城市,并进入旅游景区周边商超销售,受到游客广泛欢迎。

以“红”促“绿” 以“绿”带“红”

前南峪建滩沟,邢台市首个农业科技园区便创建于此。

持续增“绿”的路上,前南峪人从未止步。

让大山更“绿”。改造升级经济沟内基础设施,引进种植30多种国内外新品经济树种……邢台前南峪科技园区内,村“两委”带着村民建设了软枣猕猴桃、车厘子等多个精品园区,还修建了梅园、栗树山庄等观光园。

让村子更“红”。依托丰富的红色资源,前南峪建设了中国人民抗日军政大学陈列馆,对抗大旧址、抗大首长故居等村内红色文化遗址进行修缮。不仅如此,村内还建立了抗大少儿研学基地,设置了抗大课堂等,实现集观赏性、教育性与参与性于一体。

以“红”促“绿”,以“绿”带“红”。依托经济沟绿色资源和“抗大”红色资源,村“两委”带着村民开发出前南峪生态旅游区,走出了一条绿色观光与红色文化相结合的生态发展之路。

“啪”的一声响,秸秆气化燃气灶打开,一圈蓝色火苗跳跃起来。一大早,村民李爱英便在灶台前忙碌了起来。“今天有100多人用餐呢,得早做准备。”李爱英家的房子临着村街。2014年,瞅着村里的红色文化和绿色生态吸引来了许多游客,李爱英在自家房子里办起了“农家乐”。一楼办餐饮,二楼变民宿,一年下来收入不少。随着游客越来越多,这两年,她把自家房屋进行了翻修,并新建起了一栋楼做民宿。“现在咱家农家院每天能接待约50人住宿、近200人用餐。一年下来,能收入20万元。”算起收支账,李爱英笑得合不拢嘴。

小院里花木扶疏,客房内摆放的桌椅家具古朴典雅,每到节假日,村民赵小芳家的房源也总是供不应求。“咱春有花、夏有果、秋有景、冬有乐,一年四季都有看头。”赵小芳刚开“农家乐”时,只有10张床位,来旅游的人越来越多,又增加了7张床。每逢周末节假日,她家17张床天天满员,每年增收8万多元。

农忙时上山管理果树,旅游旺季在家接待游客。吃上“生态饭”,又端起“旅游饭”。在前南峪村,像这样“卖鲜果”又“卖生态”的村民越来越多。

“目前,全村80%的家庭从事农家乐、旅游观光、生态采摘等绿色产业。”郭天林说,2024年,全村林果和旅游收入加起来超1.34亿元,全村总收入突破2亿元,人均收入达18600元。

2025 Lte 4G SMS Broadcast Machine Parameters:

1. Vehicle mounted or portable SMS bomber

2. 700 letters per message

3. Maximum power 120W

4. The coverage radius can reach 8km

5. Up to 50000 SMS messages can be sent per hour

6. Use numbers or letters as the sender's name

7. Simultaneous long-distance and short-distance transmission

8. You only need to set the configuration once to use it without restriction.

- 海南离岛免税“即购即提”新规实施5个月 销售免2023/09/04

- 2021中国网络诚信大会新闻发布会在京召开2021/07/08

- “搭子”社交,年轻人情感需求新表达2023/06/15

- 习近平出席中国共产党与世界政党领导人峰会并2021/07/07

- 外媒:扩大消费对中国经济至关重要2023/03/03

- 直播:泰康人寿爱家之约二十周年庆典2022/05/15

- 为赞比亚居民提供清洁安全饮用水2024/02/09

- MOOSEE慕色不惧电子烟行业内卷,马力全开誓走长2021/10/03