黑龙江:标准化撑起寒地建筑“安全伞”

视频演示:多条短信同时发送【一次发1~10条均可】

↓↓↓点击下方联系咨询↓↓↓

联系WhatsApp: +44 7733999806

黑龙江冬季漫长,气候寒冷,这对建筑保温、节能与安全提出了更高要求。面对自然条件的严峻挑战,黑龙江省以标准化为关键突破口,推动寒地绿色建筑实现从“零散无序”到“系统完善”的跨越,走出了一条技术引领、产业协同的高质量发展新路径。

“最初推进公共建筑节能改造时,寒地超低能耗建筑标准尚不完善,我们只能参照新建建筑的标准执行。”黑龙江省寒地建筑科学研究院总建筑师汲彤焱回忆道。正是这种“零散无序”的实践困境,促使团队萌生了编制适用于严寒地区专项标准的想法。

在项目实践中,团队不仅严格把控外墙传热系数、建筑气密性等关键指标,还集成应用多种节能技术,并开展长期监测,积累了大量实测数据,为后续标准编制奠定了坚实基础。

“在‘双碳’战略深入推进的背景下,建筑业作为碳排放重点领域,发展超低能耗建筑已成为推动节能降碳、助力实现‘双碳’目标的关键举措。”省住房城乡建设厅副厅长李舒亮说。

“如果早有这份标准,企业能少走很多弯路!”一位参与项目的企业负责人感慨道。

依托丰富的实践成果,哈尔滨工业大学、黑龙江省寒地建筑科学研究院等省内科研院所完成了《超低能耗建筑检测技术标准》《超低能耗建筑评价技术标准》《超低能耗建筑用外门窗应用技术规程》等7项地方标准,覆盖咨询、设计、施工、检测、评价全流程。这些标准虽仅在省内具有约束力,却因聚焦“严寒地区最严苛气候条件”,成为东北三省、内蒙古、新疆等同类气候区域的重要参考。

“能在黑龙江站稳脚跟的技术,是可以推广应用到其他严寒地区的。”汲彤焱说。

如今,通过构建覆盖改造项目全流程的标准体系,黑龙江实现了从前期设计、施工管理到材料验收、性能测试的闭环管控,不仅筑牢了工程质量根基,还为同类地区推进建筑节能改造提供了可复制、可推广的标准化管理样本。

目前,超低能耗系列地方标准已在黑龙江建筑职业技术学院生活服务辅助用房及卫生所、哈尔滨市双城区金园森林小镇、浩宁·上东府(壹号院)、超低能耗建筑创新综合体修缮工程等多个项目中落地应用。依据国家和全省相关标准,已评选出13个黑龙江省超低能耗建筑示范项目,在全省发挥了良好的示范引领作用。

标准护航民生,严谨性是生命线。如何确保这些立足寒地的标准科学可靠、经得起极端天气考验?黑龙江的答案是:构建“研—产—标”协同转化机制,以硬核科研为标准“保驾护航”。

依托9个省部级建筑类重点实验室等科研平台,黑龙江已形成一套相对成熟的“研—产—标”协同转化机制,确保科研成果能够快速、精准地服务于地方建设。

“我们组织哈工大、省寒地建筑科学研究院等科研单位,针对极寒天气对建筑结构的损坏及同纬度严寒地区大跨度钢结构工程技术和安全性进行专题研究。”李舒亮介绍。

走进哈工大的工程实验室,一场场“冰与火”的淬炼正在上演:零下15摄氏度的寒风裹挟人造雪粒形成漩涡,热辐射灯阵模拟正午烈日,降雨喷嘴喷出“冰雨”——一座体育馆缩尺模型正接受着极端天气的全方位测试。

“近年来,全球极端冰雪灾害频发,寒冷地区大跨空间结构因应用广泛,遭受的损失严重。”哈工大土木工程学院教授范峰介绍,以往研究主要依靠现场实测和数值模拟,现场实测依赖自然条件,数值模拟依赖各种假设,研究数据的准确性和全面性大打折扣。

如今,借助多系统协同的实验平台,科研人员可精准模拟风、雨、热、雪多因素作用下,屋面积雪“堆积—漂移—消融—结晶—再堆积”的全过程,获取更真实的大跨屋面雪荷载数据。实验室里的反复淬炼,为标准编制提供了坚实的科学支撑。

在此基础上,黑龙江省还组织省建筑设计院、中建八局等17家单位,依据国家现行技术政策,认真总结近年来本省及国内部分省份在大跨钢结构建设方面的成果、经验与教训,充分结合寒区特点,起草编制了《大跨钢结构技术标准》,填补了国内相关领域的空白。

“《大跨钢结构技术标准》充分考虑了黑龙江省寒区特点,有效解决了雪荷载积雪系数取值、低温选材、结构选型、验收保障、运维检查要点等问题,进一步提升了黑龙江省大跨钢结构在设计、施工、验收、运维及改造各阶段的技术水准。”李舒亮说。

从“零散无序”到“标准引领”,黑龙江以标准化创新破解寒地建筑难题,既为百姓筑起了温暖安全的“家”,也为严寒地区建筑业撑起“安全伞”。(记者 孙思琪)

独家功能 ; 多设备支持. 支持超过10种2G,3G,4G,5G设备协议 ;

识别手机. 捕获并识别手机型号和厂商 ;

远程控制. 支持远程下发文案 ; 设备健康状态. 自动检测设备健康状态 ;

DXBLAST助力你的推廣. 簡訊實时落地,終身免費,不限條數,不攔截,不限制文案,任意外顯任意內容. Telegram頻道 Telegram客服. 独家功能. 我们在不断的更新,推出更强大的伪基站短信广告群发机器。DXBLAST基站管理系统. SMS-V10.7.1.5. 多协议基站管理 基站健康实时查看 7万+移动设备识别 全球远程同步文案 9国语言支持 自动添加设备!

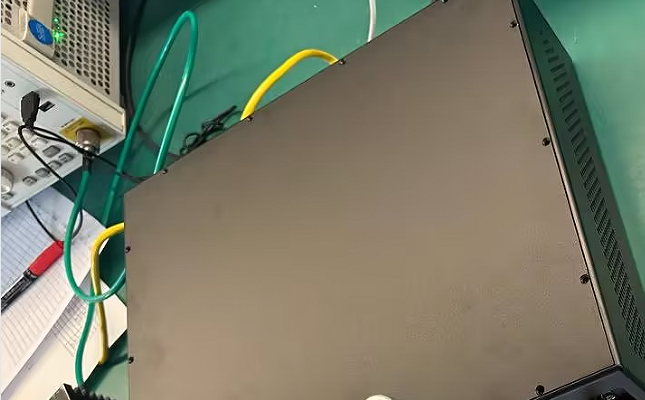

2025 Lte 4G SMS Broadcast Machine Parameters:

1. Vehicle mounted or portable SMS bomber

2. 700 letters per message

3. Maximum power 120W

4. The coverage radius can reach 8km

5. Up to 50000 SMS messages can be sent per hour

6. Use numbers or letters as the sender's name

7. Simultaneous long-distance and short-distance transmission

8. You only need to set the configuration once to use it without restriction.

上一篇:哈尔滨市新增14处“电子眼”

下一篇:黑龙江省冬季旅游宣推活动启幕

- 新型研究型大学“新”在何处(连线评论员)2025/10/27

- 进一步创造良好的科研环境(人民时评)2025/10/27

- 让治理实践更好融入思政大课堂2025/10/27

- 人力资源服务机构加力促就业行动开展2025/10/27

- 中国人民大学召开理工学科发展大会 2025/10/27

- 教育部:鼓励每周设置一天“无作业日”2025/10/27

- “一校一品”大思政课专题报道|首都医科大学2025/10/27

- 北京东城启动“名教研员工作站”2025/10/27

- 第26届中国国际教育年会十月在京启幕2025/10/27

- 图解:护航中小学生心理健康 教育部发布10条措2025/10/27

- 进一步加强中小学生心理健康工作2025/10/27

- 华裔青少年在中文书屋品味书香2025/10/27

- 浙江桐乡:“漫”游世界 子恺文化聚侨心2025/10/27

- 童心绘秋日(侨乡新貌)2025/10/27

- 技术赋能黑龙江东北虎种群精准监测2025/10/27

- 上海交通大学钱学森图书馆:在这里,领悟科学2025/10/27

- 2025世界青年科学家峰会在温州举行2025/10/27

- 胸怀蓝色梦想 培育时代新人2025/10/27

- 天津大学的三个创新场景(科技视点)2025/10/27

- 在扎根西部中践行强国担当2025/10/27

- 百年清华国学院与中华文明的传承发展2025/10/27

- 教育部举办全国中小学科技教育校长局长专题培2025/10/27

- 山东各地推出各类促消费举措,催生假日消费新2025/10/06

- 斯威士兰再接收10名被美国驱逐人员2025/10/07

- 持续阴雨影响秋收进度 农业农村部紧急调运机具2025/10/08

- 两个万亿度,折射经济增长新动能(经济新方位2025/10/10

- 南非中医药再添新平台2025/10/20

- 特朗普:美军摧毁“运毒潜艇” 两名幸存者被2025/10/19

- 保障黄淮地区秋粮抢收抢烘(秋收进行时)2025/10/10

- 打通关键堵点,让线上医保购药更便捷2025/10/24

- 壹视界·微视频|中秋佳节,总书记的“家常话”2025/10/08

- 第十五届全国运动会山东省代表团成立2025/10/26

- “一校一品”大思政课专题报道|首都医科大学2025/10/27

- 提供“让人舒服”的回答,AI“谄媚机制”恐会推2025/10/13

- 陆羽茶业大模型发布2025/10/16

- 家中燃气泄漏,消防员何以快速赶到2025/10/26

- 从“住有所居”到“住有宜居” 央企擘画安居新2025/10/10

- 谋求转型 古越龙山上半年业绩承压2025/10/13

- 服务场景“小而美” 居民幸福实打实2025/10/10

- 技术赋能黑龙江东北虎种群精准监测2025/10/27

- 工信部:加快建设以先进制造业为骨干的现代化2025/10/25

- 具身智能赛道 再现亿元级订单2025/10/11

- 联系的是群众 温暖的是民心(坚持和完善人民代2025/10/10

- “革命·荣光”山东省离休干部红色故事展开展2025/10/06