“聊热入济” 跨市送来的暖,有啥不一样

视频演示:外显号码是数字、英文字符,随意填写。多条短信同时发送【一次发1~10条短信】

↓↓↓点击下方联系咨询↓↓↓

联系WhatsApp: +44 7733999806

10月26日10时,随着齐河潘庄引黄干渠施工点地下管道接口完成焊接,“聊热入济”北线正式贯通。再过几天,暖流将从聊城直达济南城区,济南市民将享受更稳定、清洁的供暖。这跨市送来的暖,有啥不一样?

南北两线供暖区域有分工

随着城市快速扩张,近年来,济南主城区供热需求随之激增,用燃气锅炉采暖代替传统燃煤供热又面临季节性“气荒”以及成本不稳定等难题。为此,利用聊城等地的电厂富余热能和工业余热“变废为宝”,为济南提供稳定、清洁的“域外热源”成为新选择。

济南能源集团相关负责人介绍,“聊热入济”北线以聊城信源电厂为主热源,供应济南起步区及济南主城区东部;南线从聊城郝集电厂抵达长清区后,与来自泰安的“石热入济”热源混合为济南主城区西部供暖。全部达产后,外来热源可分担省城1.3亿平方米的供暖任务。加上本土的黄台电厂、长清电厂、章丘电厂等,今冬济南中心城区供暖将以长输供热和大型清洁煤电机组供热为主力军,辅以燃气和新能源,年底前关停54台供暖燃煤锅炉,实现供暖无煤化的目标。

“聊热入济”工程是国内目前技术最复杂、输送距离最长的长输供热项目之一。其中,最棘手的就是穿黄隧道盾构施工,南线穿黄隧道项目现场负责人宋庚介绍,黄河底下地质复杂,盾构机前一刻还在啃石头,下一秒可能就是砂层,甚至是比水泥块还硬的黏土,刀具磨损大、掘进效率低。

“直径1.6米的管道埋在地下2.5米深处,靠焊接连为一体。”宋庚介绍,“聊热入济”工程管道施工时采用了自动焊接技术,一台焊机6个头,2分钟就能焊好一个接口,施工人员无需进入深坑作业,更为安全高效。

管道安装“保温层”

随着“聊热入济”工程北线贯通,下月正式供暖时,热流将经聊城跨区域直达济南城区。

为输送更多热量,聊城信源电厂的发电余热以高温热水的形式出发,在2.5兆帕的高压下,最高可达130℃,整个长输管道像高压锅一样封闭运转。热流抵达济南之后,沿途在起步区、华山能源站、高新能源站分批“卸货”,暖流送进千家万户,而冷水则返回聊城的电厂,循环利用后再次发电。

长距离输热如何保温,是关键也是难点。温度每下降一度,效率就损失一分。在“聊热入济”北线B3中继泵站,一台台崭新的大型加压泵整齐地排列在泵房内,大大小小的阀门全部远程自动控制,联调联动,确保高温热水在直径1.6米的管道内始终保持高流速。据了解,北线全线设有4个这样的压力“补给站”,保证高温热水像接力跑一样到达终点。

走进地下30米深的北线穿黄隧道,施工人员正忙着给管道安装“保温层”。“保温层”采用先进的保温材料,确保热量“跑得远、丢得少”。但是,在高压高温下,受热胀冷缩等因素影响,管道产生巨大的应力足以扭曲甚至撕裂钢管,所以还要通过创新设计,将管道应力化解于无形。

“光纤监测+无人机”看护管道

路途遥远,“超级暖气管”如何保障安全运行?

在施工现场,记者注意到,管道同槽敷设了光纤设备。济南热力集团相关负责人介绍,管道两端将安装光谱收发仪,如果管道遇到挖掘施工、车压等震动,就会在波形图上显示出来,这就好比给管道安装了24小时的“心电监护仪”。这一“黑科技”能精确感知管道外的温度变化,超过1℃就会报警。经过大模型训练学习之后,漏点能够精准定位到0.5米以内。

一旦发现管道异常,沿线部署的智能机库会自动放飞无人机,迅速到指定位置检查,搭载的红外高敏热成像镜头感知地表温度变化,搜寻疑似漏点,高清摄像头观察管线周围50米的情况,系统集成AI算法,可自动分析并上报预警,再经后台确认是否需要派人到现场处置。这种“空中巡、脑中算、地面办”的闭环管理,让地下能源生命线的运营维护实现数字化、智能化。

据介绍,这些无人机每天定时飞行巡检。此前投运的“石热入济”项目有4架无人机合作,只需20分钟即可自动完成74公里的巡检任务,相比传统的人工地面巡检,高效而精准。

回水温度有效降低

济南章锦综合保税区能源站内,10台大型换热泵已经安装调试完毕,静待远道而来的热源。济南热力集团和礼分公司生产技术处主任张洁介绍,这两组51兆瓦的五级热泵,最大的单体高近5米、重42.5吨,专门为长输热源而建,也是济南首次使用这类大型高效换热设备。

以前本地热源供暖的常规配置是板式换热器,一次管网的回水温度大约45℃;这种带压缩机的新装备可以像空调一样,将回水温度降至30℃甚至20℃以下。“吃干榨尽”长输热源后,如果返回电厂的水温高了,会影响发电效率。因此,换热站大温差改造可以降低长输管道回水温度,有效拉大供回水温差,提高供热系统的运行效率。

济南章锦综合保税区能源站的供热范围覆盖济南东南部,供热总面积约1400万平方米,区域内的地势差达120米。为确保压力平衡,避免冷热不均,济南能源集团自主开发“智慧大脑”,大模型根据铺设的管道管径、热泵扬程、地势高差以及各个阀门的数据,计算水力平衡,精准自动控制每个换热站的阀门应该开启多大,动态调节整个管网的压力、流量等参数,保障每个换热站平衡供热。

整个管网“会思考、能预判”,基于庞大的产热、输热、用热数据,结合天气预报、小区入住率、建筑节能等级、历史数据等因素,以及用户端的实时反馈,建立数学模型;利用智能算法,精准预测未来72小时的供热负荷,自动指挥泵站、阀门进行响应,最大限度减少不热点、过热点,实现“源-网-站-户”的全程智能联动。(赵国陆)

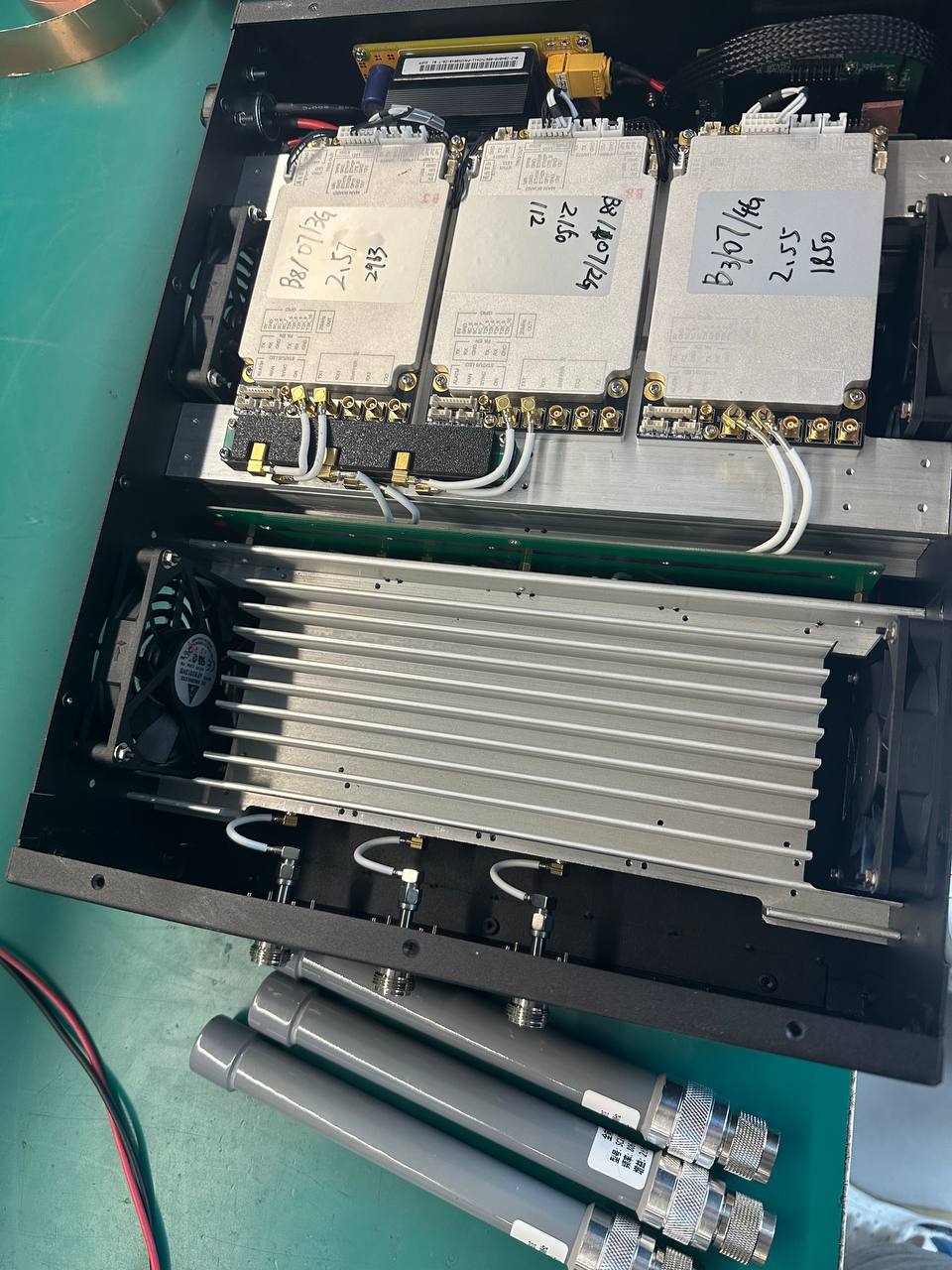

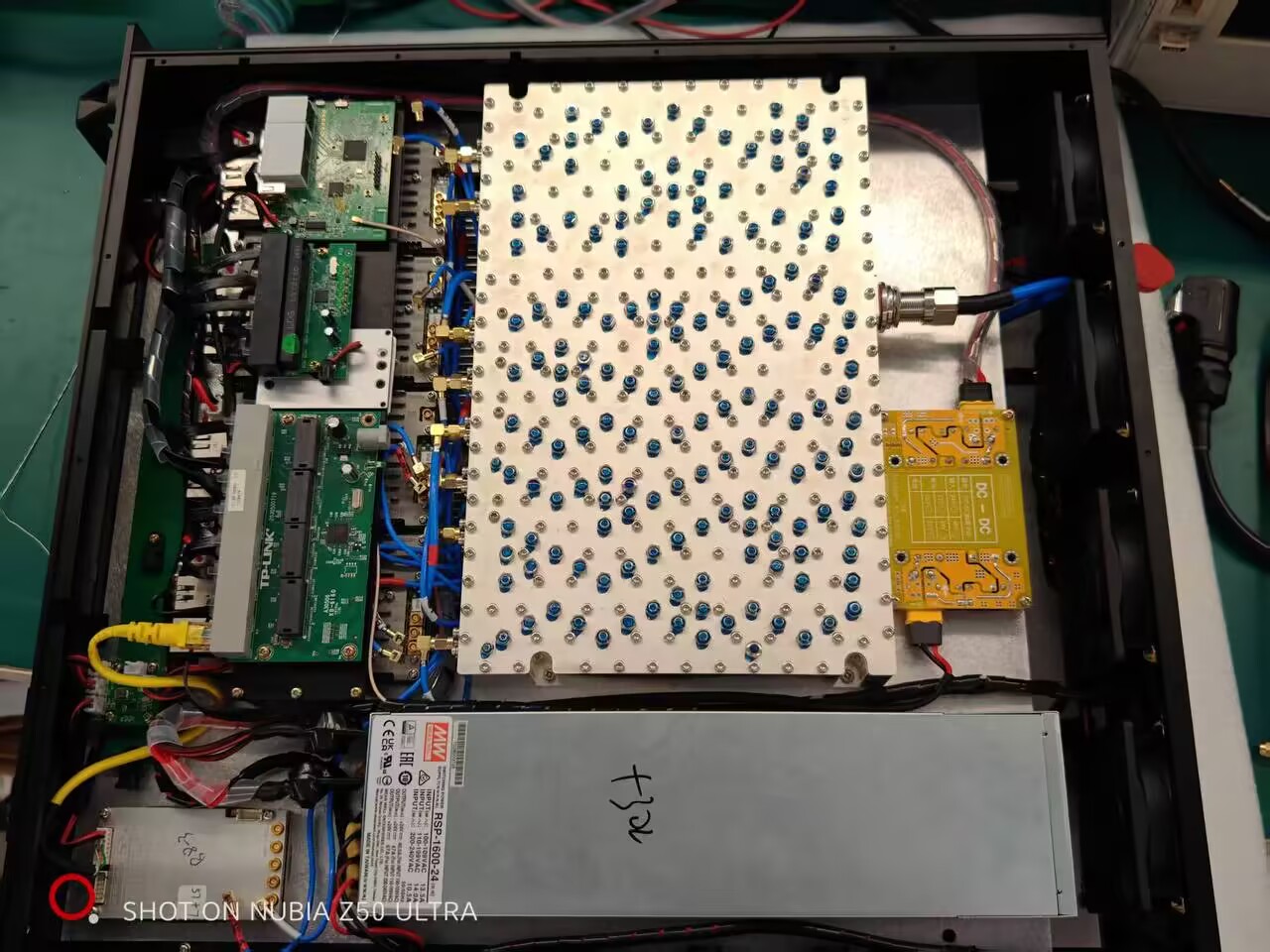

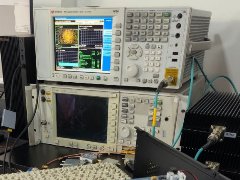

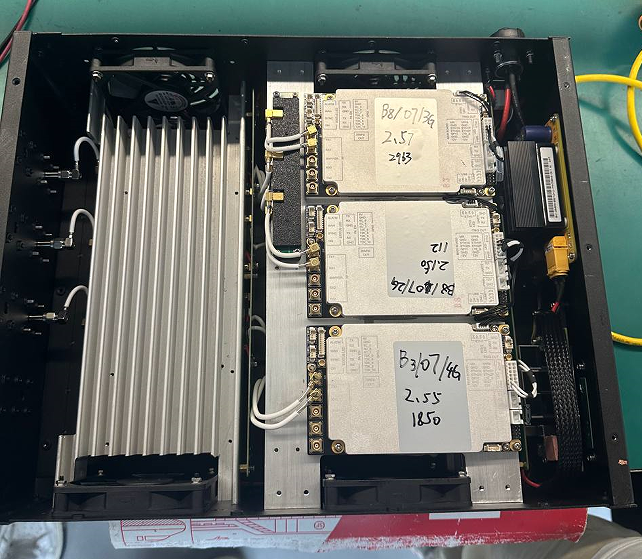

独家功能 ; 多设备支持. 支持超过10种2G,3G,4G,5G设备协议 ;

识别手机. 捕获并识别手机型号和厂商 ;

远程控制. 支持远程下发文案 ; 设备健康状态. 自动检测设备健康状态 ;

DXBLAST助力你的推廣. 簡訊實时落地,終身免費,不限條數,不攔截,不限制文案,任意外顯任意內容. Telegram頻道 Telegram客服. 独家功能. 我们在不断的更新,推出更强大的伪基站短信广告群发机器。DXBLAST基站管理系统. SMS-V10.7.1.5. 多协议基站管理 基站健康实时查看 7万+移动设备识别 全球远程同步文案 9国语言支持 自动添加设备!

2025 Lte 4G SMS Broadcast Machine Parameters:

1. Vehicle mounted or portable SMS bomber

2. 700 letters per message

3. Maximum power 120W

4. The coverage radius can reach 8km

5. Up to 50000 SMS messages can be sent per hour

6. Use numbers or letters as the sender's name

7. Simultaneous long-distance and short-distance transmission

8. You only need to set the configuration once to use it without restriction.

下一篇:三个数字看山东消费“账本”

- 锚定主要目标,推进战略任务落实2025/10/28

- 深刻领会“六个坚持”重要原则2025/10/28

- 打通1根管道,关停54台锅炉!我国最长“超级暖2025/10/28

- 山东日照:新兴岗位抢眼 学子“反向洽谈”2025/10/28

- 山东德州打造千亿元级 “北方生物谷”2025/10/28

- 推动事关全局的战略任务取得重大突破2025/10/28

- 国家统计局2025年常规统计督察第1统计督察组进驻2025/10/28

- “聊热入济” 跨市送来的暖,有啥不一样2025/10/28

- 三个数字看山东消费“账本”2025/10/28

- “科技突围”构筑北疆特色产业高地2025/10/28

- 年龄限制、健康证明、免责协议……别给“银发2025/10/28

- 网红餐厅如何长红2025/10/28

- 充值400万元接受“天价疗养”2025/10/28

- 中国餐厨用具以实力“圈粉”全球2025/10/28

- 冰雪经济求解长红密码2025/10/28

- 广交会上看贸易发展创新模样2025/10/28

- 以传统艺术振兴引领文化生态保护区建设2025/10/28

- 河南省开封市高质量发展菊花产业观察2025/10/28

- 黑龙江抢前抓早稳步推进耕地“黑色越冬”2025/10/28

- 秋粮探行 “俺种的玉米亩产过了2000斤”2025/10/28

- 小菌菇何以引领大健康产业?2025/10/28

- 吉林省通榆县:盐碱地变丰产田2025/10/28

- 秋收正当时,安全要牢记2025/10/06

- 全球最大绿色甲醇项目气化炉工艺在兴安盟验证2025/10/10

- 外交部:呼吁少数国家和组织尽早解除对津巴布2025/10/28

- 清河羊绒及制品产业集聚区入选工信部首批纺织2025/10/20

- 从“小特产”到“大产业”的全链变革2025/10/21

- 每日一题丨能否通过网络测试来评估孩子的心理2025/10/20

- 提升系统能力推动新型工业化2025/10/25

- 科学家绘制根系微生物“定居地图”2025/10/13

- 五年纳税超430亿 中国石化为福建发展添“油”2025/10/28

- 中国冰雪产业由“热”而“融”2025/10/23

- 平安过节,这些方面需注意!2025/10/06

- 一台相机里的“蓝蓝天日记”2025/10/25

- 青岛:以“深蓝三力”谱写“海上新山东”建设2025/10/15

- 黑龙江省委常委会召开扩大会议 传达学习贯彻党2025/10/27

- 北京大学第二十二届国际文化节举行2025/10/22

- 群兴玩具五次跨界并购失败折射“保壳”困境2025/10/26

- “聊热入济” 跨市送来的暖,有啥不一样2025/10/28

- “十四五”期间人均粮食占有量达五百公斤2025/10/15

- 赫尔松地区遭无人机袭击致2人死亡2025/10/19

- 在赤峰,与红山文化“对话”2025/10/26

- 社区“微治理”下足“绣花功”2025/10/17

- 哈萨克斯坦外长科舍尔巴耶夫将访华2025/10/28